Actualización de la erupción en el volcán Fernandina (La Cumbre)

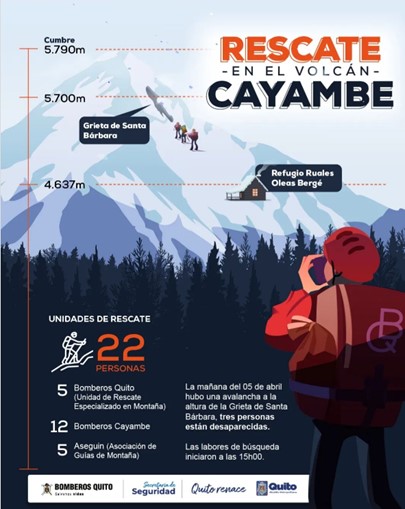

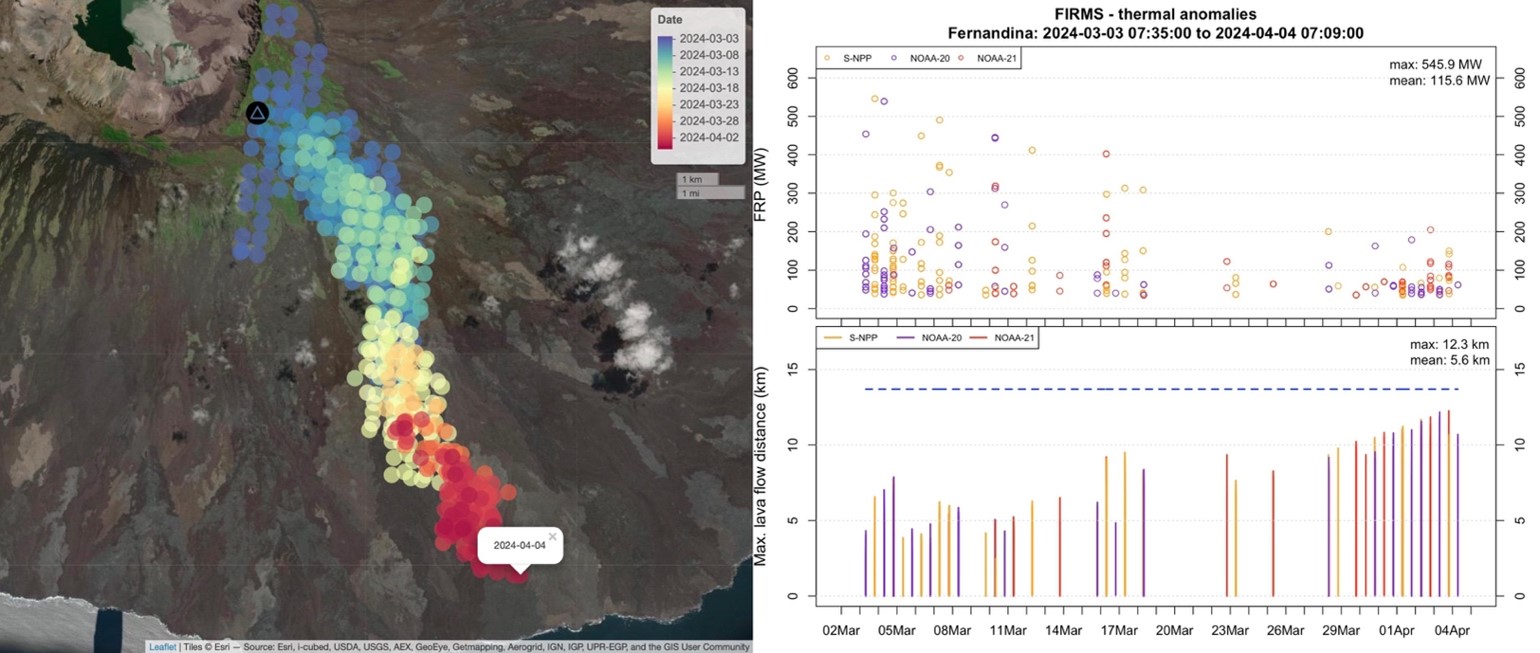

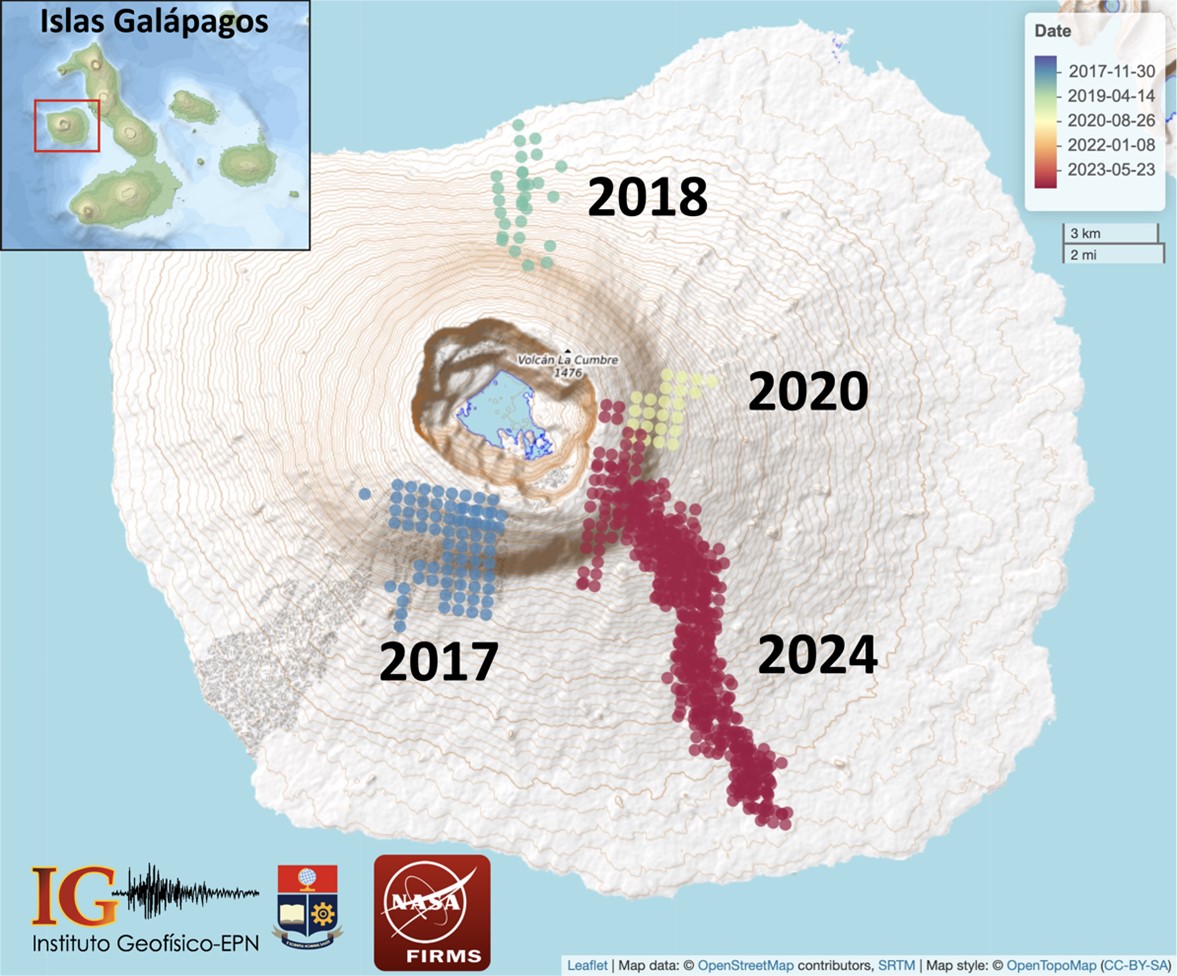

Mapa de los flujos de lava de las últimas erupciones del volcán Fernandina registrados por el sensor satelital VIIRS de acuerdo con la información compartida por la NASA (FIRMS) y una metodología desarrollada en el IG-EPN (Vasconez F.J. et al., 2022)

Agradecimientos

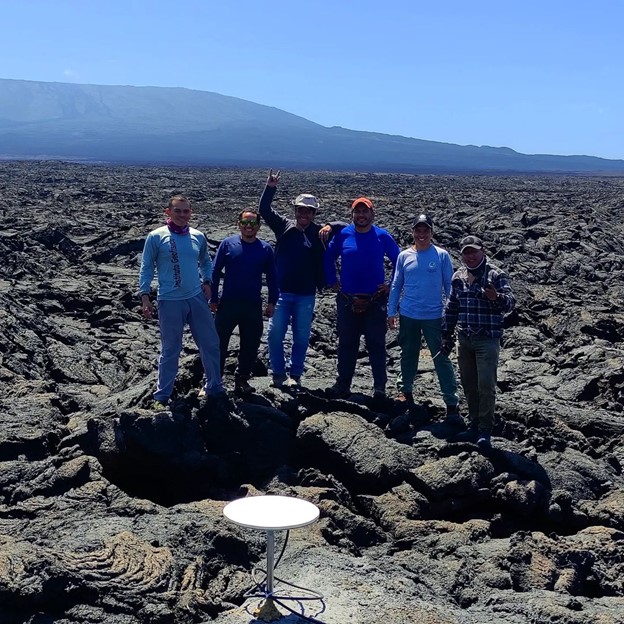

El IG-EPN agradece al Parque Nacional Galápagos, en especial al Dr. Arturo Izurieta e Ing. Jimmy Bolaños; al Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Transición Ecológica, especialmente al Ing. Alfredo Carrasco, y a la empresa de cruceros SILVERSEA que permitieron la visita de técnicos del IG-EPN a la zona de la erupción del volcán Fernandina entre el 5 y 7 de marzo. La visita permitió obtener información relevante para la vigilancia del actual periodo eruptivo del volcán.

Resumen

El 2 de marzo de 2024, a las 23h50 TL (Galápagos), el volcán Fernandina (La Cumbre) inició un nuevo periodo eruptivo. Tras cumplirse un mes de actividad, la erupción se caracteriza por la emisión de gases volcánicos y flujos de lava. Los gases volcánicos, principalmente SO2, tuvieron un pico al inicio de la erupción de más de 30000 toneladas, pero disminuyeron significativamente en los siguientes días (< 1000 t). Los valores de SO2 han sido fluctuantes dentro del rango de 100 a 1000 toneladas diarias. La erupción abrió 20 fisuras en el borde superior suroriental de la caldera, con una longitud de 4,3 km, de donde se han emitido varios flujos de lava. Desde el 6 de marzo la única fisura activa es la número 13, que ha aportado inicialmente material volcánico a una tasa de ~200 m3/s y que a la fecha es de ~5 m3/s. Los flujos de lava avanzaron progresivamente hacia las zonas más bajas y ahora están a menos de 1.3 km de la línea de costa. De manera preliminar, se estimó un volumen de ~44 millones de m3 sobre un área aproximada de ~12 km2 (hasta el 1 de abril). Estos valores demuestran que la actual erupción es la más grande de los últimos 15 años, superada solo por la del año 2009.

Al emitir este informe de actualización, los niveles de actividad se catalogan como: INTERNA y SUPERFICIAL: MODERADO con tendencia SIN CAMBIO.

Cómo citar/how to cite: IGEPN (2024) – Informe Volcánico Especial – Fernandina – N° 2024-003.

Antecedentes

El volcán Fernandina (La Cumbre) es el volcán más occidental de las Islas Galápagos y es también uno de los más activos. Desde los años 1800 el volcán Fernandina ha tenido entre 28 y 30 erupciones, siendo esta la mayor tasa de recurrencia de erupciones en las Islas Galápagos. El sábado 2 de marzo de 2024 a las 23h50 TL (Galápagos) el volcán inició un nuevo periodo eruptivo, luego de 4 años de su última erupción (IGEPN, 2020a y b). Las erupciones en Fernandina se caracterizan por la emisión de flujos de lava a través de un sistema de fisuras y la emisión continua de gases volcánicos, sin contenido de ceniza. La actual erupción es el resultado de un proceso de deformación del suelo “inflación” causado por el ingreso de nuevo magma al sistema, detectado desde el año 2020 (IGEPN, 2021).

Anexo técnico-científico

Actividad Interna

La actividad interna se relaciona con los procesos volcánicos que ocurren en zonas subterráneas, es decir, a varios kilómetros de profundidad. Esta actividad es típicamente vigilada con estaciones sísmicas, GPS de alta precisión, inclinómetros y satélites. Estas herramientas permiten tener una idea general, aunque indirecta, de los procesos que ocurren en estas zonas profundas, que de otra forma son inaccesibles.

Sismicidad

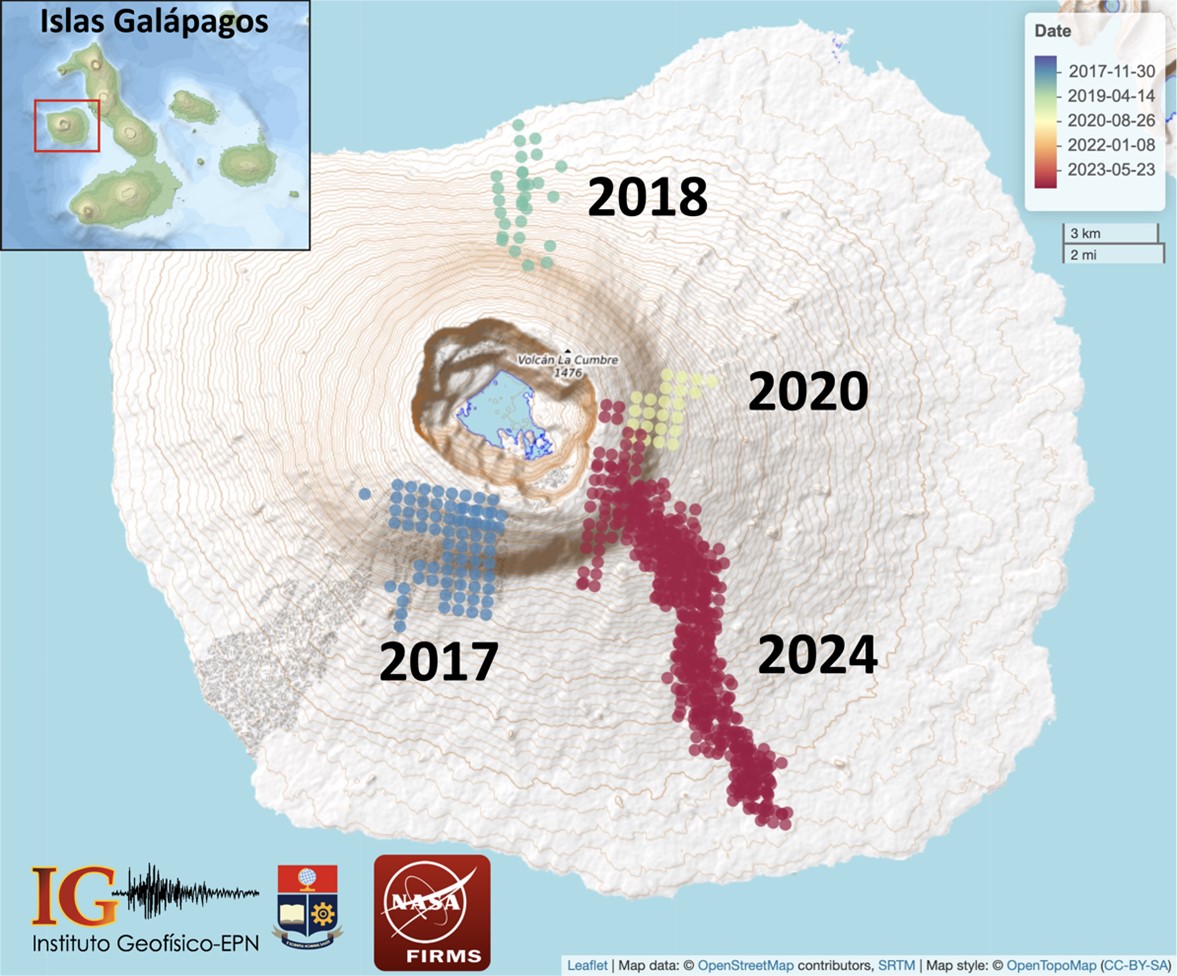

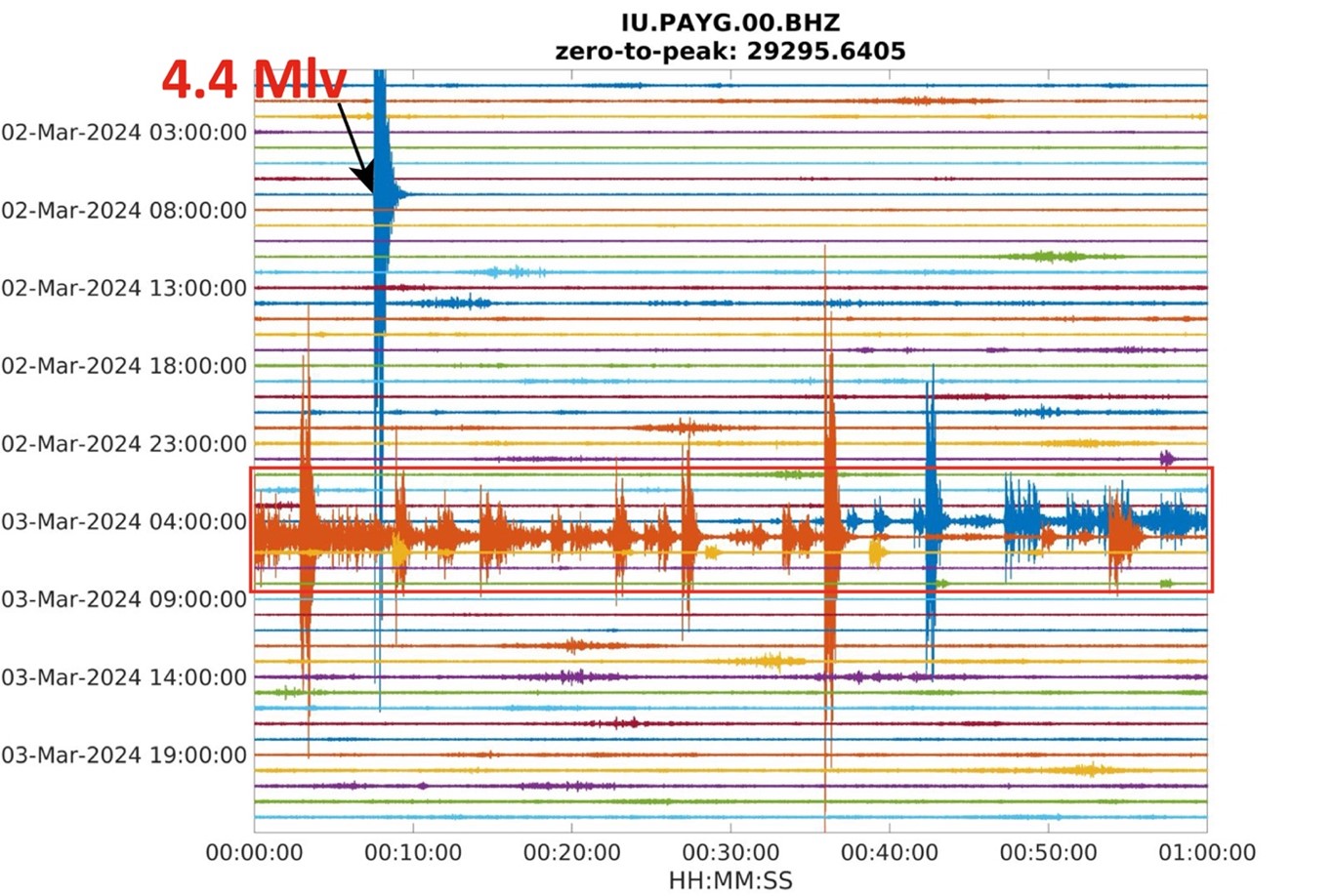

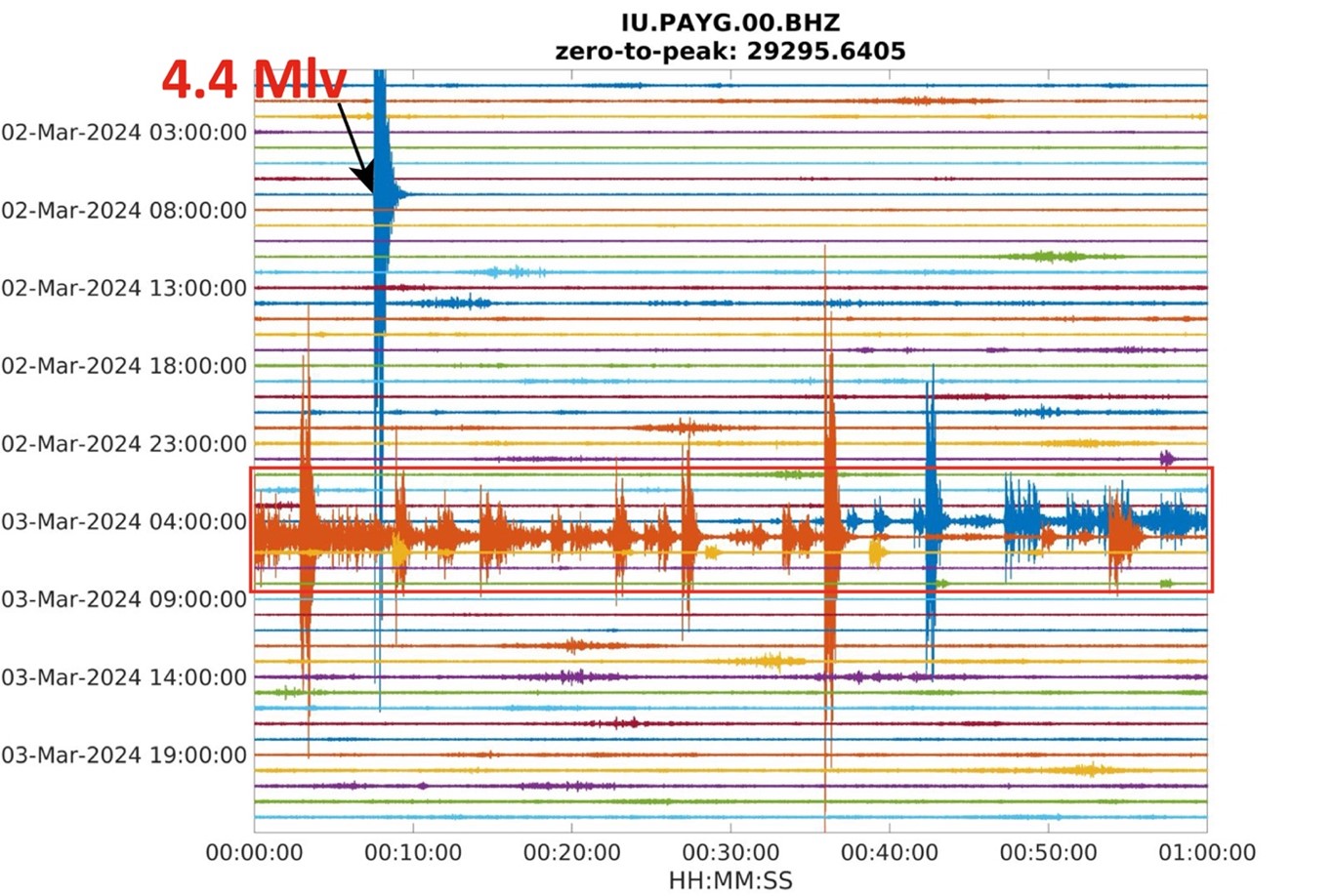

La figura 1 es un sismograma de los días 2 y 3 de marzo 2024, utilizando un filtro de frecuencias de entre 2-8 Hz. Este sismograma corresponde a la estación PAYG, ubicada en la Isla Santa Cruz, a 140 km de la Isla Fernandina. En el sismograma se observa un sismo de 4.4 Mlv el día 2 de marzo. Posteriormente, se registra un enjambre pre-eruptivo que empieza a las 22h30 TL (04h30 UTC) y 1 hora y 20 minutos después se da el inicio de la erupción.

Figura 1: Sismograma de la estación PAYG ubicada en la Isla Santa Cruz a 140 km de la Isla Fernandina en donde se observa el inicio de la erupción. (Elaborado por: S. Hernández - IG-EPN).

Deformación

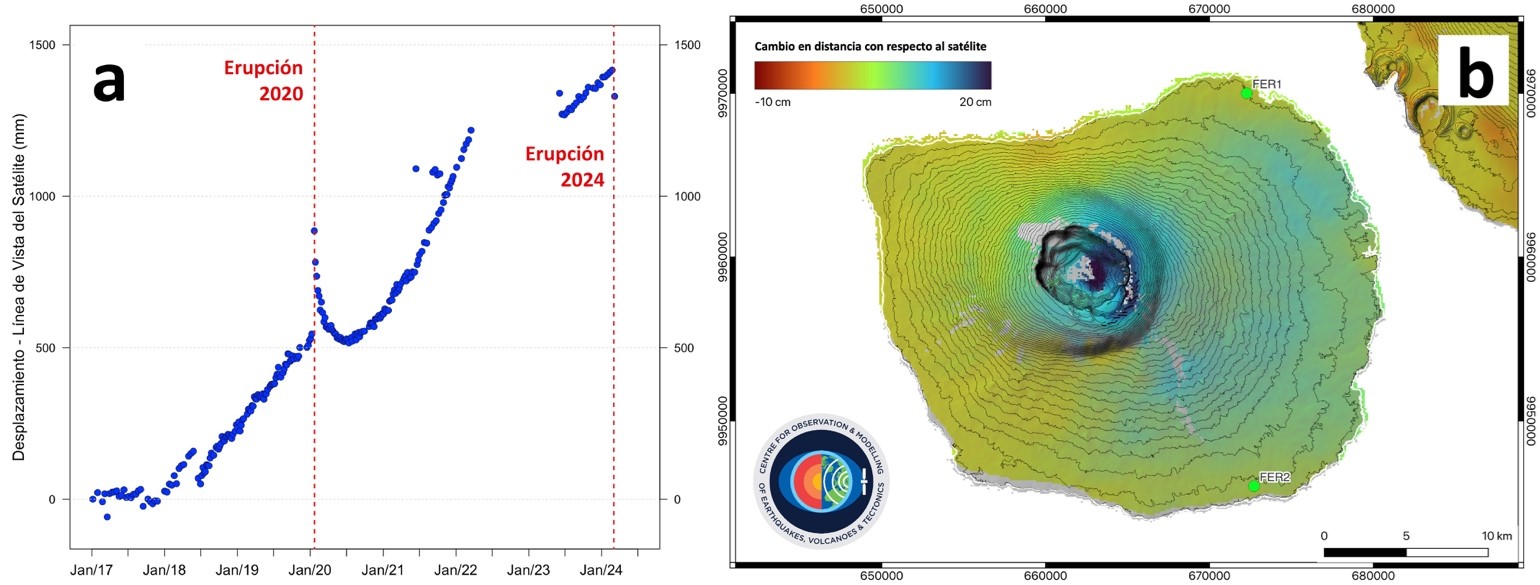

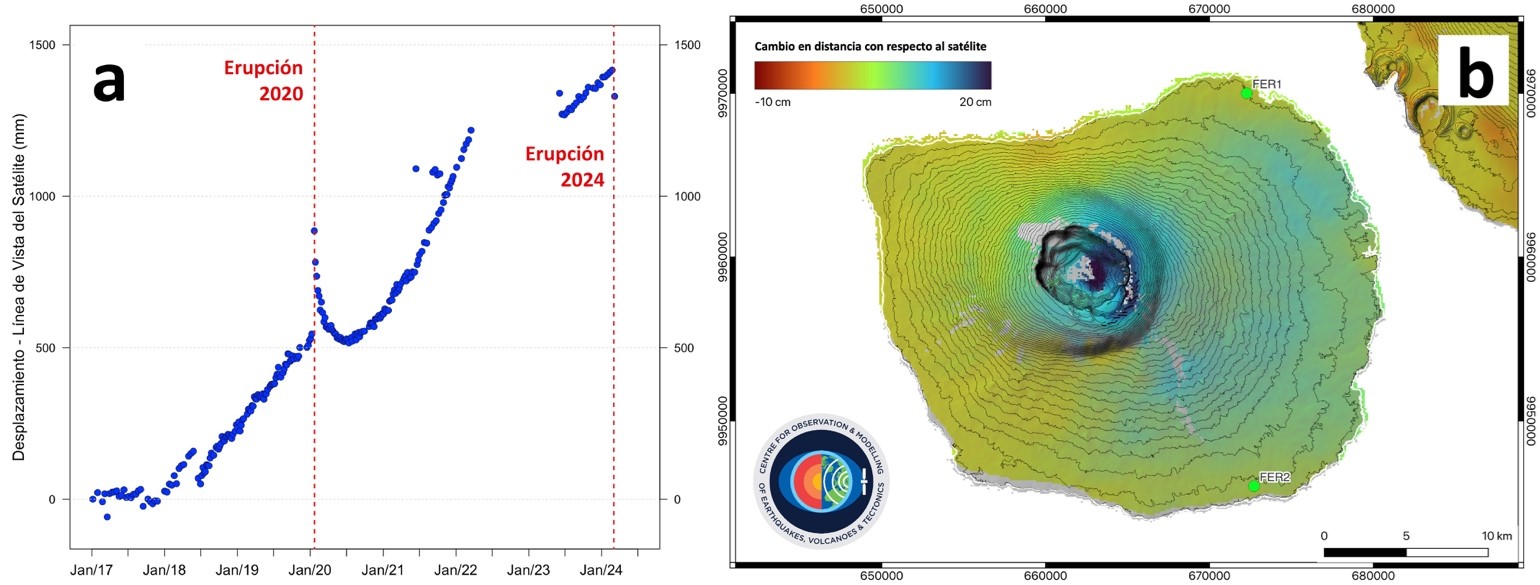

Se realizó el procesamiento conocido como Interferometría radar de apertura sintética (InSAR por sus siglas en inglés) con imágenes de la constelación de satélites Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA). Con ello se dispone de resultados de series temporales con imágenes procesadas desde enero 2017 hasta el 6 de marzo del 2024, con órbita descendente, en el área correspondiente al centro de la caldera. En la última información se observa un cambio negativo asociado a un proceso de deflación en la serie temporal (Figura 2a) que se interpreta como la salida de material desde la cámara magmática, asociada al actual proceso eruptivo. Adicionalmente, se dispone del mapa de velocidades (Figura 2b) obtenido mediante imágenes SAR, en el cual se observa zonas con deflación (color azul) en el área del flanco centro y oriental de la caldera, lo cual es coherente con la pérdida de volumen al interior del reservorio magmático debido a la erupción.

Figura 2. a) Serie temporal de deformación del volcán Fernandina (La Cumbre) entre enero 2017 y marzo 2024 (InSAR-Sentinel donde el último punto evidenciaría el cambio generado por efecto de la actividad eruptiva del 2 de marzo. Cortesía: LicSAR COMET -

https://comet.nerc.ac.uk/comet-volcano-portal/volcano-index/South%20America/Ecuador/Fernandina b) Mapa de desplazamientos en el volcán Fernandina entre el 7 y el 31 de marzo del 2024. Los colores azules indican deflación o hundimiento del suelo. Cortesía: LicSAR COMET.

Actividad Superficial

La actividad superficial se relaciona con los procesos volcánicos que ocurren en zonas superficiales, es decir, hacia la atmósfera. La actividad superficial durante la actual erupción de Fernandina se manifiesta como emisiones de gases volcánicos y flujos de lava. La cuantificación adecuada de estos fenómenos permite clasificar una erupción en términos de magnitud (pequeña o grande) e intensidad.

Emisión de gases volcánicos

Desde las 23h50 TL, del 2 de marzo, el satélite geoestacionario GOES-16 registró una emisión de gas de 2-3 km sobre el nivel de la cumbre (snc) con contenido muy bajo de ceniza. La emisión de gas fue intensa hasta las 04h00 TL del 3 de marzo, y posteriormente disminuyó. La nube de gas se dirigió hacia el occidente, nor-occidente y sur-occidente. Los días siguientes se ha observado una nube de gas de tamaño pequeño (< 500 msnc) con dirección predominante hacia el occidente, pero con cambios al oriente y norte según la dirección de los vientos.

Los sensores satelitales OMI, OMPS y TROPOMI registraron las emisiones de SO2 relacionados a la erupción de Fernandina a lo largo de este mes de actividad. Dichos valores son procesados por diferentes instituciones internacionales como: NASA (EEUU), MOUNTS (México) y DLR (Alemania), pero también por el IG-EPN (Figura 3). Los valores más altos se registraron al inicio de la erupción con > 30 mil toneladas. Los días siguientes los valores descendieron a miles y cientos de toneladas de SO2 al momento de la adquisición (Figura 3). Estos valores han sido fluctuantes a lo largo del tiempo con los valores más bajos registrados el 21 y 22 de marzo y 1 de abril 2024.

Figura 3. Masa de dióxido de azufre SO2 detectado por los diferentes sensores satelitales (OMPS, OMI, TROPOMI) durante el periodo 3 de marzo al 3 de abril. Los puntos verdes son el valor promedio de los diferentes sistemas internacionales mientras que los triángulos rojos son los calculados por el IG-EPN. (Elaborado por: F.J. Vasconez - IG-EPN).

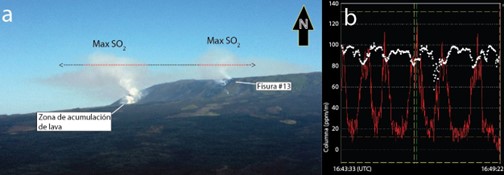

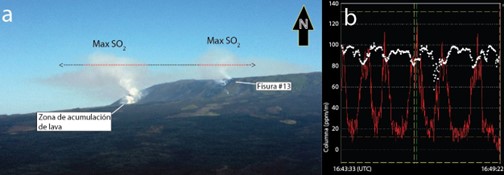

Adicionalmente, a partir de los datos de DOAS Mobile (Sistema de espectroscopia de absorción óptica diferencial - móvil), se pudo detectar el día 6 de marzo concentraciones de SO2 con valores entre 100 y 120 ppmm, el cual se puede considerar como moderado (Figura 4).

Figura 4. Mediciones Mobile DOAS. a) Fotografía de las columnas de gas medidas con el equipo: en la línea entrecortada se resalta en color rojo las zonas donde se registraron los picos de SO2 durante las mediciones. b) Gráfico de concentración (ppmm) detectado por el equipo DOAS Mobile. (Elaborado por: M. Almeida - IG-EPN).

Finalmente, se realizó una travesía en barco para la medición de gases volcánicos utilizando un equipo MultiGAS. Este equipo mide diferentes especies gaseosas provenientes del magma como agua (H2O), dióxido de azufre (SO2), dióxido de carbono (CO2), y ácido sulfhídrico (H2S). La relación entre gases, “razones”, ayuda a tener una visión de las condiciones del reservorio magmático profundo. Los resultados muestran un pico de gas de SO2 y H2S disperso, en concentraciones muy bajas, en la zona suroriental. Estos valores pueden ser remanentes de la desgasificación que se desplaza hacia el occidente midiéndose una razón SO2/H2S de 1.3. Esta razón se asocia a una disminución de SO2; la que es coherente con la disminución de la emisión de SO2 mostrada por otros sensores satelitales luego del inicio de la erupción. El equipo MultiGAS no detectó valores de dióxido de Carbono, ni agua durante las mediciones.

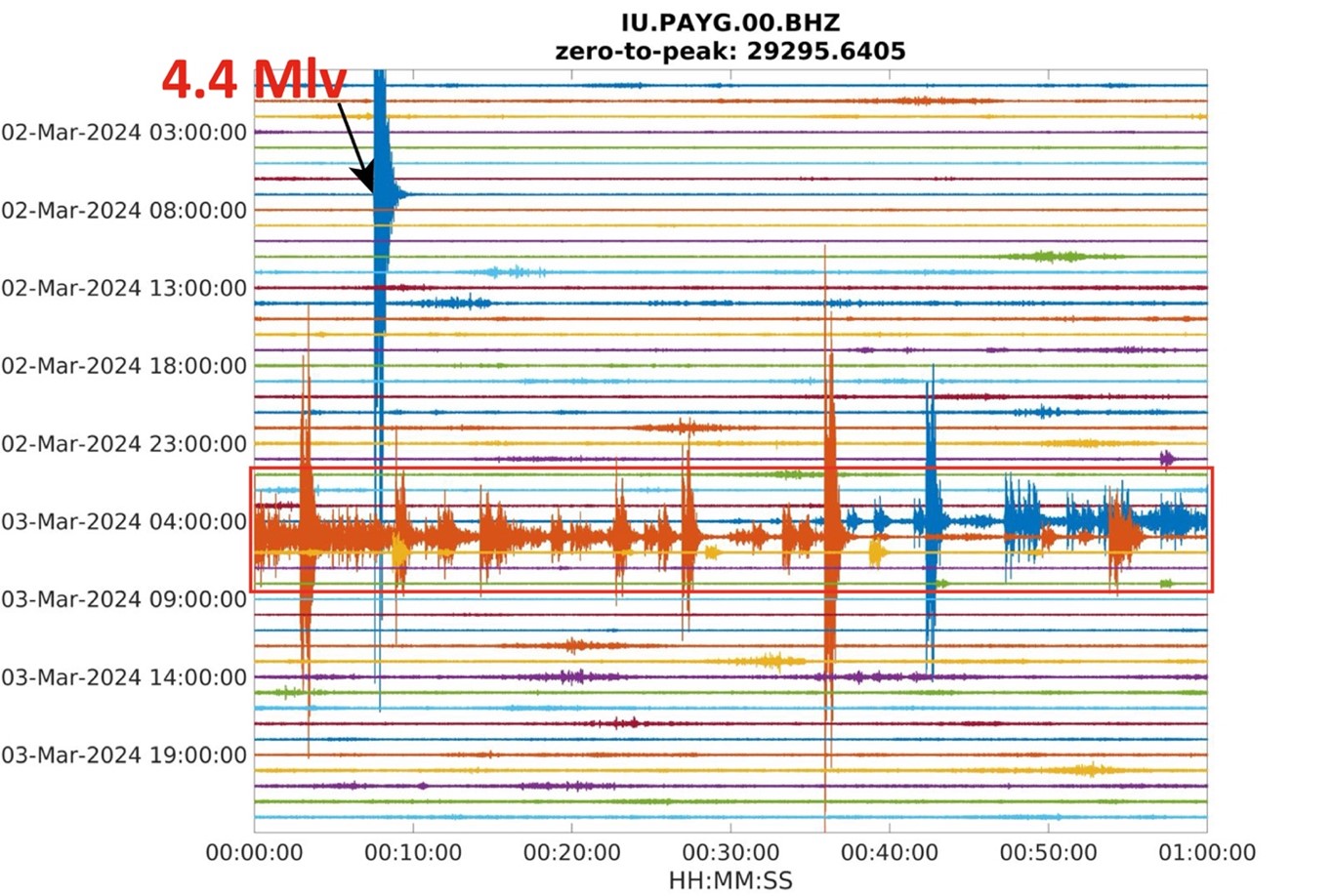

Flujos de lava

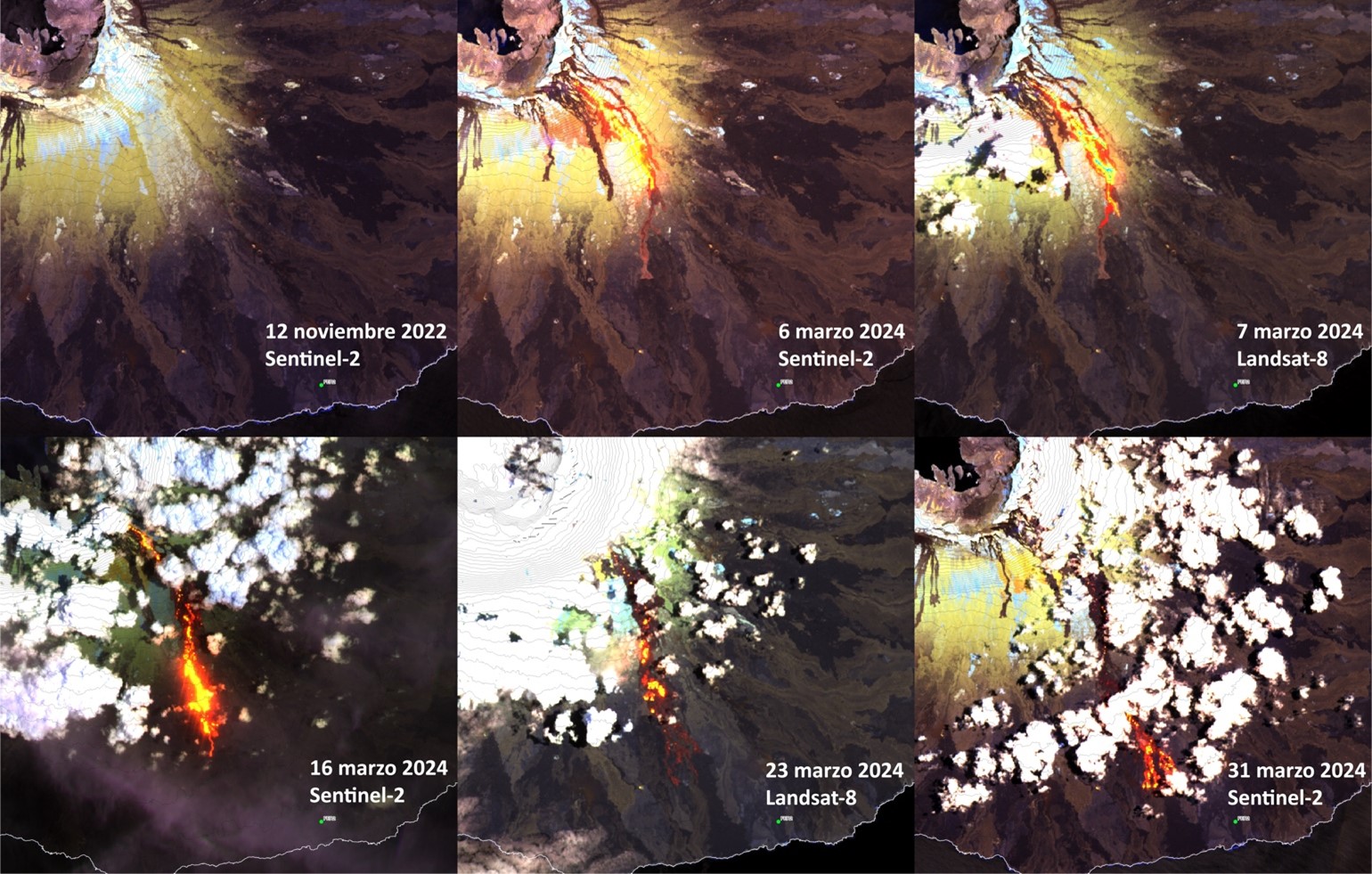

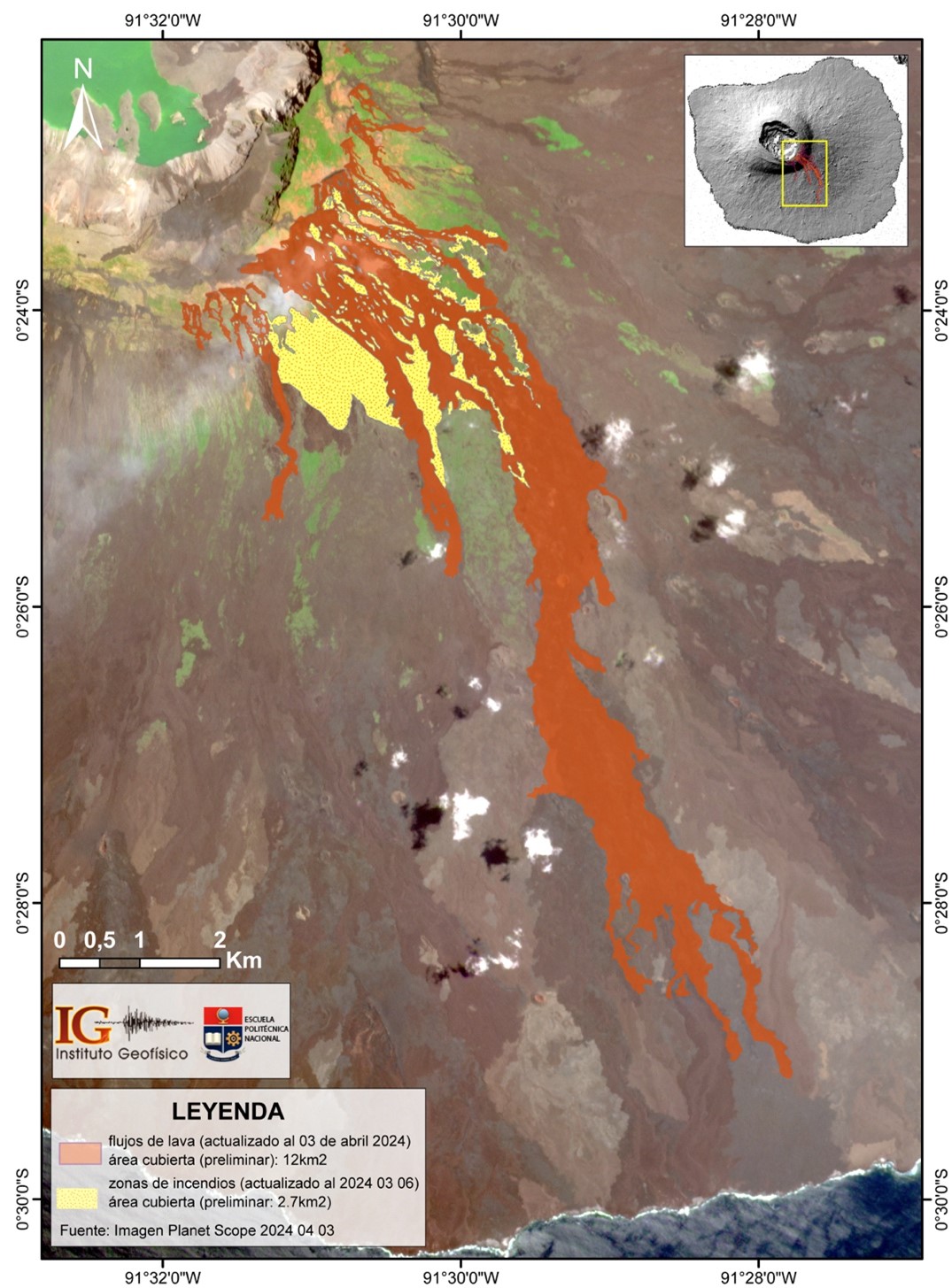

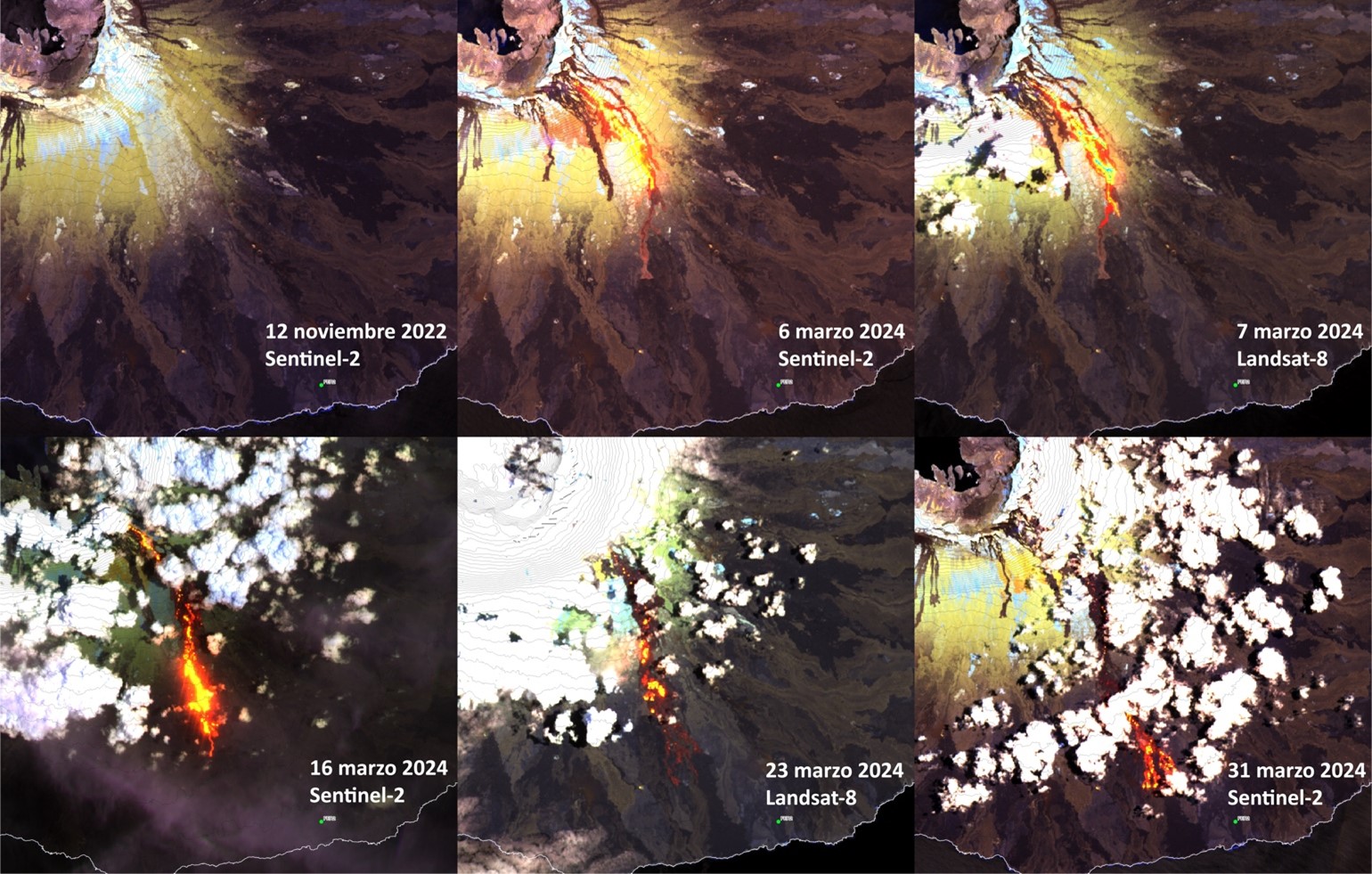

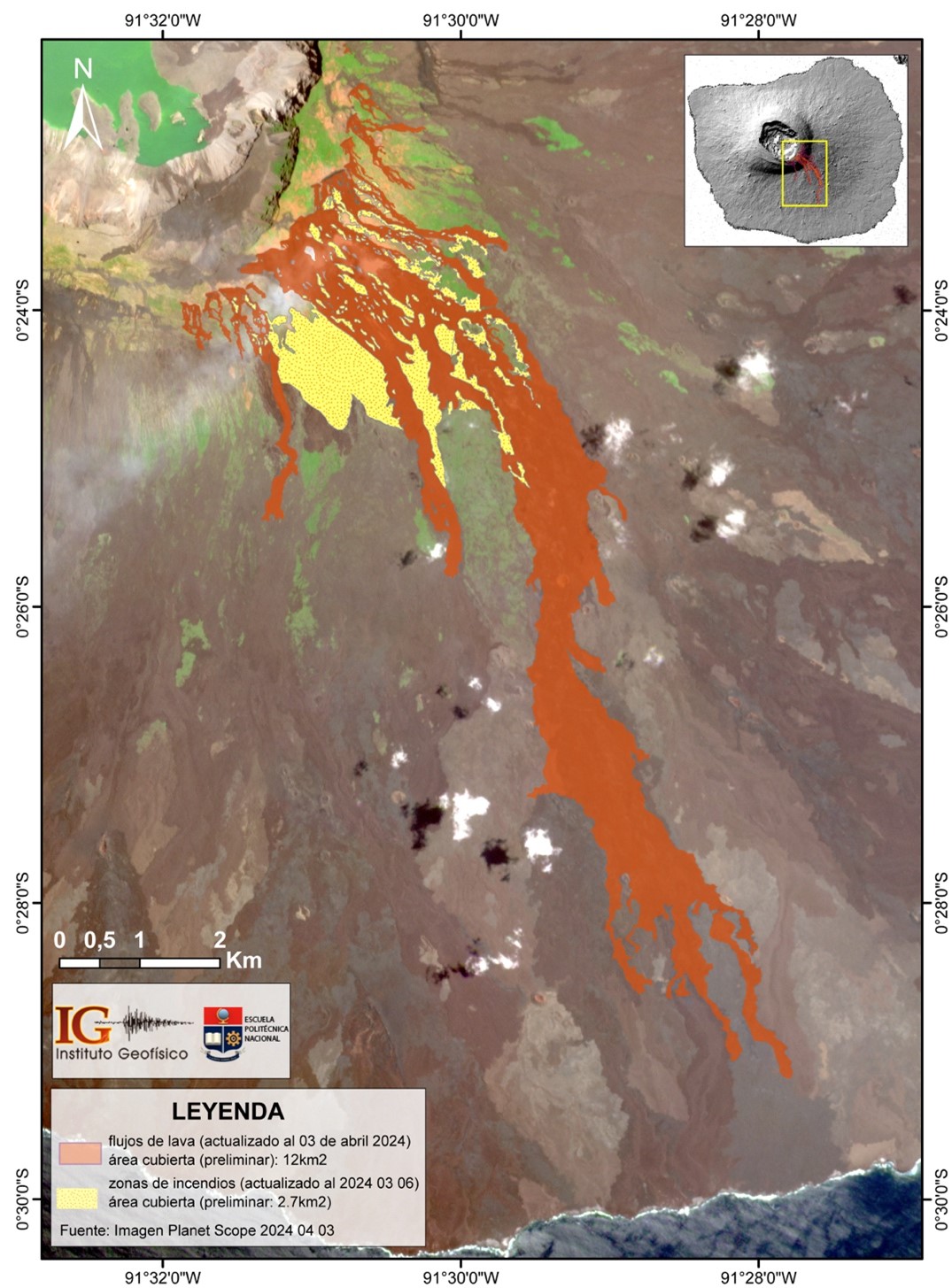

Los satélites de rango óptico Sentinel-2, Landsat-8 y PlanetScope han permitido seguir la evolución de la erupción en el tiempo cuando las condiciones climáticas han sido adecuadas. La figura 5 recoge las imágenes más importantes. De manera preliminar se identificó 20 fisuras eruptivas distribuidas por el borde externo del flanco suroriental de la caldera. Las fisuras tienen longitudes de entre 20 y 600 metros y se ubican en las cotas de 1100 y 1200 m sobre el nivel del mar (snm). La extensión total de la zona de las fisuras es de aproximadamente 4.3 km. La zona inundada por los flujos de lava ha cambiado con el tiempo, así como su alcance máximo. Para el 4 de abril, el frente del flujo de lava tiene un alcance máximo de 13.2 km y se encuentra a 1.3 km de la línea de costa. Hasta la fecha, los flujos de lava cubren un área de ~12 km2, hasta el 3 de abril (figura 6). Además, las imágenes satelitales permitieron observar que sólo la fisura 13 se mantiene activa durante toda la erupción, lo que también se constató durante la visita de campo del 6 de marzo. Finalmente, se pudo determinar que un área aproximada de 2.7 km2 fue afectada por incendios debido a la interacción de los flujos de lava con la vegetación circundante (figura 6).

Figura 5. Imágenes adquiridas por los satélites Sentinel-2 y Landsat-8 para antes y durante la erupción. La combinación de bandas: B12-B11-B8A (Sentinel-2) y B7-B6-B5 (Landsat-8) permiten resaltar las zonas en donde se depositan los flujos de lava. (Elaborado por: F.J. Vasconez - IG-EPN).

Figura 6. Mapa preliminar de los flujos de lava y zonas afectadas por incendios del volcán Fernandina, con fecha de corte 3 de abril 2024. El mapa se hizo con imágenes satelitales adquiridas por las constelaciones PlanetScope y Sentinel-2 y en el se observa en color naranja el área cubierta por flujos de lava (aproximado de 12 km2). En amarillo se resalta las zonas que fueron afectadas por incendios en la zona alta debido al paso de los flujos de lava por zonas vegetadas. (Elaborado por: S. Vallejo - IG-EPN).

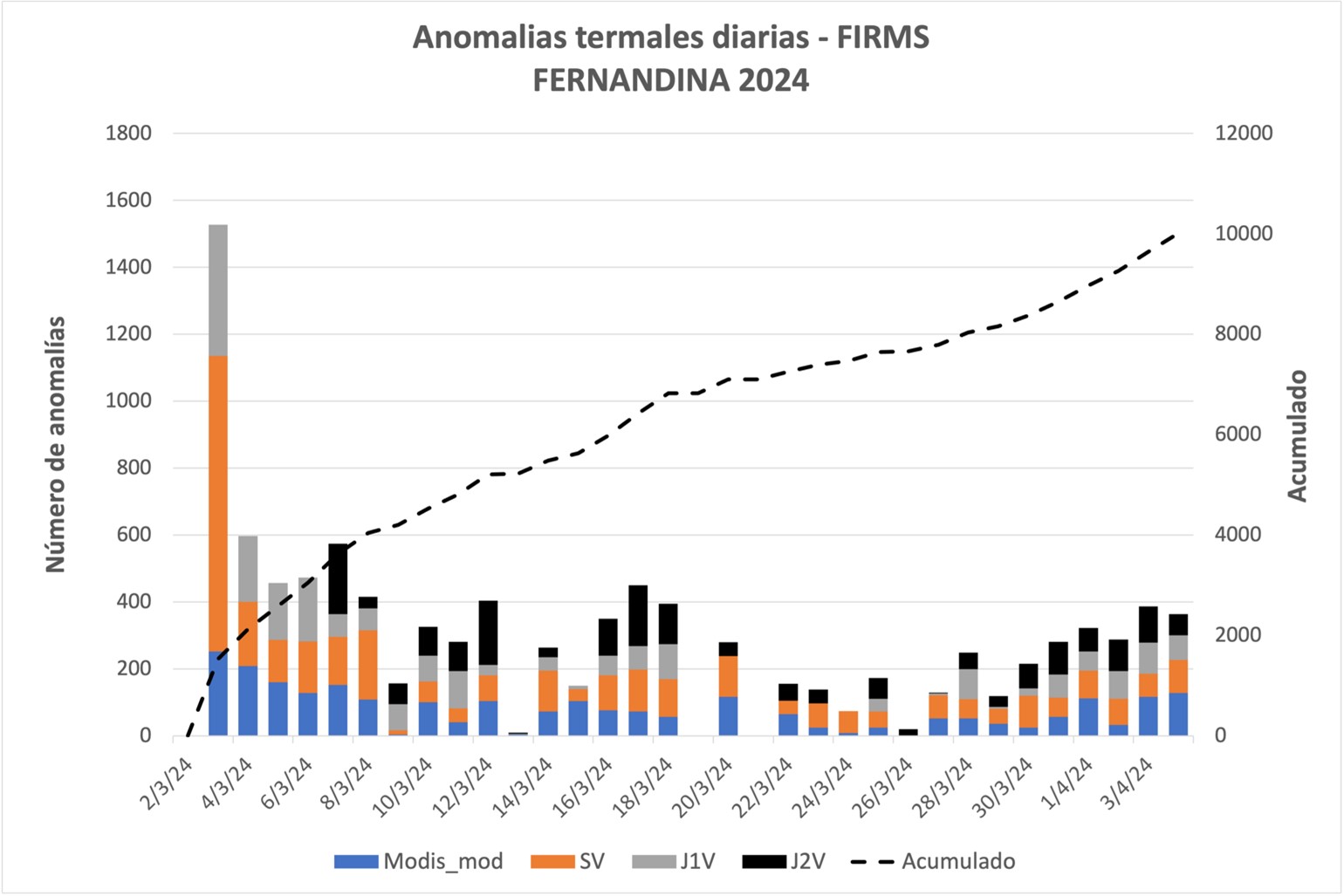

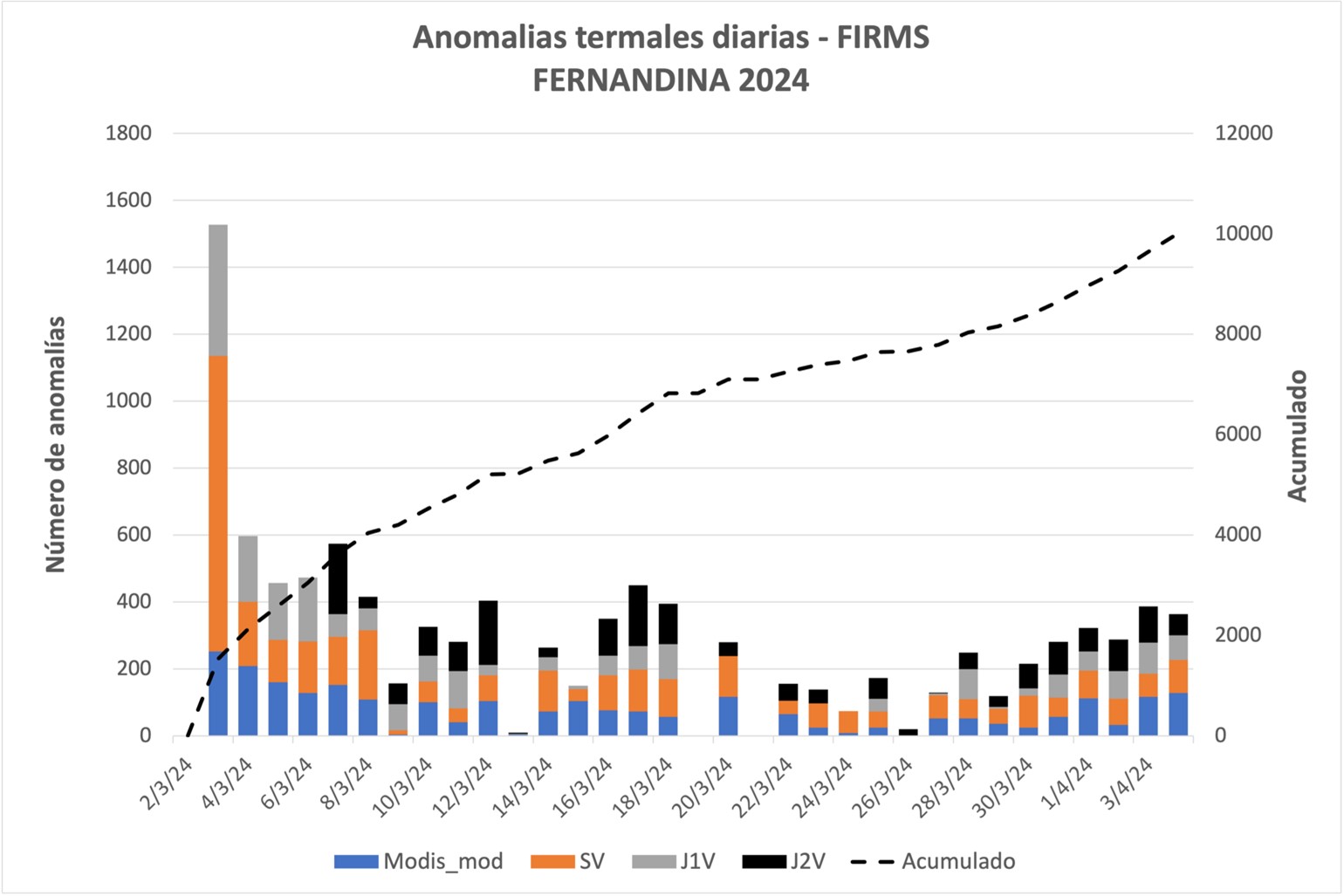

Adicionalmente, la información de los sensores satelitales VIIRS, los cuales adquieren datos dos veces al día han permitido vigilar el avance de los flujos de lava en el tiempo. El sensor VIIRS detecta anomalías de calor en la superficie terrestre en términos de energía radiante. Esta información es utilizada por el IG-EPN para realizar el conteo de anomalías y posteriormente mapas de las zonas inundadas por flujos de lava. En la figura 7 se muestran anomalías termales diarias y acumulados. El día 2 de marzo (inicio de la erupción) se registró el mayor número de anomalías con más de 1500, posteriormente los valores disminuyeron a menos de 600 y se observan valores mínimos los días 13, 19, 21 y 26 de marzo. El número de anomalías ha ido fluctuando debido al proceso eruptivo, pero también a las condiciones de nubosidad de la zona (figura 7).

Figura 7. Número diaria de anomalías termales reportadas por FIRMS (NASA) y su acumulado, correspondiente al volcán Fernandina. (Elaborado por: F.J. Vasconez - IG-EPN).

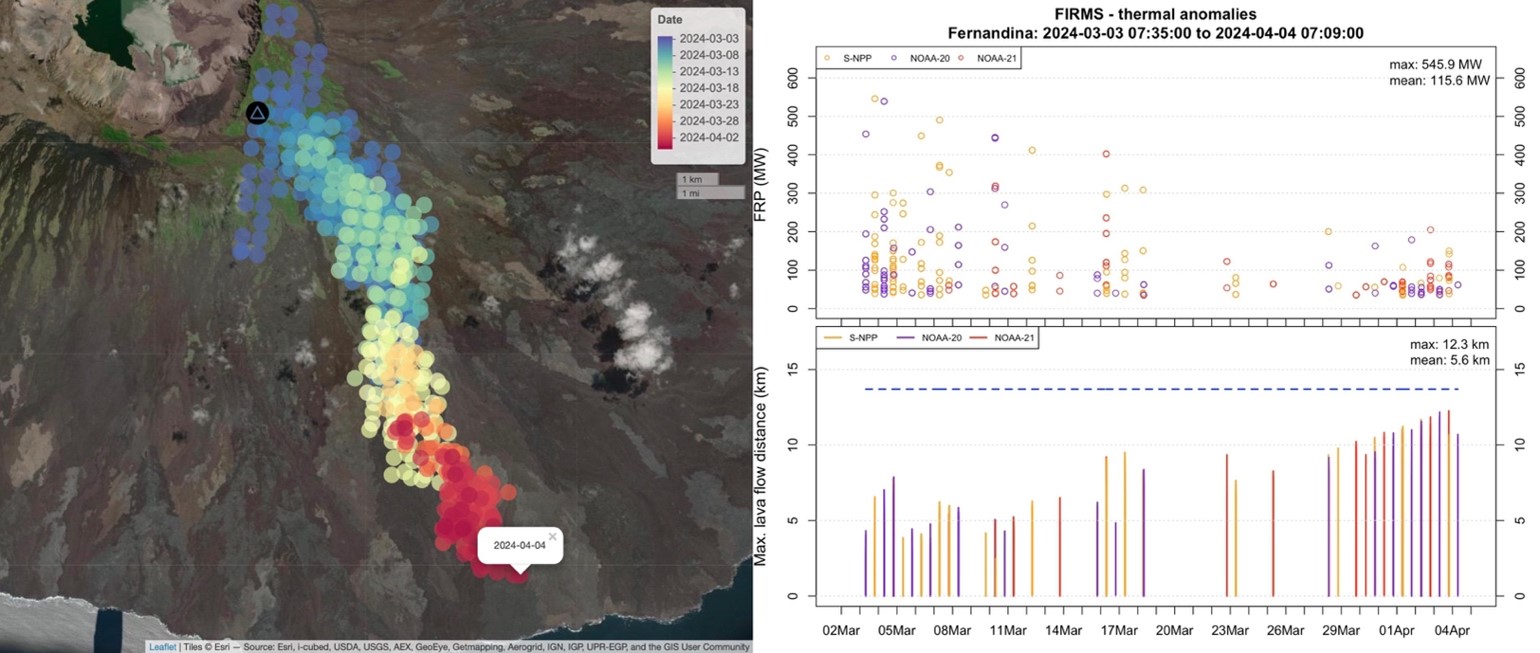

La figura 8 muestra la ubicación de las anomalías termales registradas por los sensores VIIRS y reportados por el sistema FIRMS, las variaciones de energía térmica y su alcance máximo (en línea recta). Las anomalías termales se ubican en el flanco suroriental de Fernandina. Los valores de energía radiante (FRP) fueron más intensos al inicio de la erupción con un máximo de 545.9 MW y posteriormente han ido disminuyendo, hasta alcanzar un promedio de 116.5 MW. Desde el 18 de marzo se observó una disminución en la energía radiante, pero desde el 28 de marzo se observa un nuevo incremento. En cuanto al alcance diario, este ha ido cambiando. Para el 3 de marzo el frente del flujo de lava tenía un alcance de ~6.6 km, para el 4 de marzo de ~7.9 km, el 17 de marzo ~9.5 km y a partir del 28 de marzo se observa un incremento paulatino alcanzando un máximo el 3 de abril con ~12.3 km. Estos valores muestran velocidades de emplazamiento de los flujos de lava de ~330 m/h al inicio de la erupción y luego un decaimiento de su velocidad a ~54 m/h y ~13 m/h, para el 4 y 17 de marzo, respectivamente. A partir del 28 de marzo se observa un incremento en la velocidad con un promedio de ~20 m/h. Si la tendencia se mantiene, es posible que el frente del flujo de lava llegue al mar en los próximos días. Sin embargo, esto dependerá del desarrollo de la erupción.

Figura 8. Mapa de la ubicación de las anomalías termales reportadas por FIRMS en el tiempo y variaciones de energía radiante (FRP) y alcance máximo de los flujos de lava (Elaborado por: F.J. Vasconez - IG-EPN).

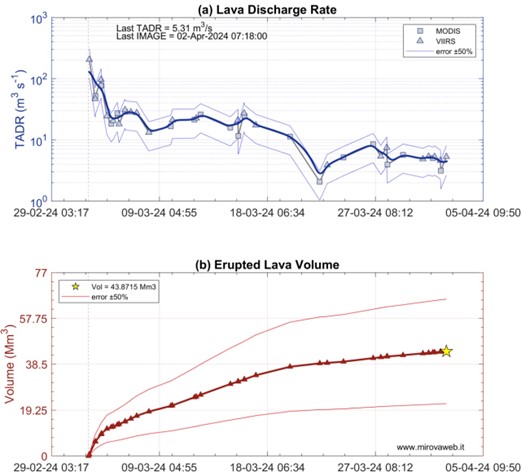

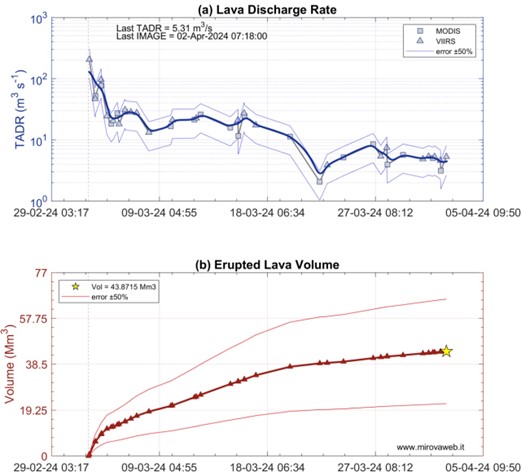

El sistema satelital MIROVA (Universidad de Turín, Italia) ha calculado una tasa de extrusión de ~200 m3/s al inicio de la erupción, la cual ha ido decayendo exponencialmente hasta estabilizarse a una tasa de ~5 m3/s (Figura 9a). Adicionalmente, MIROVA estimó un volumen total de lava emitida de ~43.9 millones de m3 (Figura 9b). Estos valores preliminares confirman que la actual erupción de Fernandina es la más grande de los últimos 15 años, siendo por ahora superada por la ocurrida en el año 2009.

Figura 9. Datos del sistema MIROVA. a) Serie temporal de la tasa de emisión de lava. b) Serie temporal del volumen de lava emitido (Cortesía: Diego Coppola – Universidad de Turín, Italia).

Escenarios eruptivos

En base a las observaciones realizadas, la actual erupción del volcán Fernandina (La Cumbre) continúa como un típico proceso eruptivo de los volcanes de las Islas Galápagos. Los principales fenómenos asociados a la erupción son: (i) la emisión de flujos de lava a través de una fisura circunferencial en la parte alta del flanco suroriental del volcán, siendo la fisura 13 la más activa; y (ii) la emisión de gases volcánicos.

- El escenario eruptivo más probable a corto plazo (días a semanas) es que la erupción continue con la posibilidad de la llegada de los flujos de lava al mar en los próximos días. El contacto de los flujos de lava calientes con el agua de mar fría podría producir pequeñas explosiones y la emisión de gases tóxicos por lo que se recomienda no acercarse.

- El escenario eruptivo medianamente probable a corto plazo (días a semanas) es que la actividad disminuya y termine la erupción.

- El escenario eruptivo menos probable a corto plazo (días a semanas) es que se dé un nuevo pulso de actividad dentro de la caldera del volcán Fernandina como sucedió en 1968. De ser así, podrían producirse explosiones debido al contacto de la lava con el agua presente en la laguna al interior de la caldera, formando columnas de ceniza.

Adicionalmente, no se descarta la ocurrencia de más incendios asociados a las altas temperaturas de los flujos de lava, tal como ocurrió en la erupción de 2017 y ocurre en la actual erupción. En caso de incendio, la zona afectada podría ser más amplia y dependerá de la dirección y velocidad del viento.

Recomendaciones

No existen asentamientos humanos en la Isla Fernandina. Como la dirección predominante del viento es hacia el occidente-noroccidente, las islas pobladas (Isabela, Santa Cruz, Floreana y San Cristóbal) no deberían verse afectadas por gases volcánicos o caída de ceniza, salvo si el viento cambia de dirección. Si los flujos de lava ingresan al mar, se recomienda permanecer a una distancia prudencial, ante la potencial ocurrencia de explosiones pequeñas y/o liberación de gases tóxicos. La ocurrencia de incendios es un fenómeno secundario asociado a las altas temperaturas de los flujos de lava que entran en contacto con la vegetación circundante.

Referencias

Bourquin, J., S. Hidalgo, B. Bernard, P. Ramón, S. Vallejo, and A. Parmigiani (2009). Fernandina volcano eruption, Galápagos Islands, Ecuador: SO2 and thermal field measurements compared with satellite data: Informal report, Instituto Geofísico Escuela Politécnica Nacional (IGEPN).

IGEPN (2020a) - Informe Volcánico Especial – Fernandina – 2020 - N°02 (https://www.igepn.edu.ec/servicios/noticias/1788-informe-especial-del-volcan-fernandina-n-2-2020)

IGEPN (2020b) - Informe Volcánico Especial – Fernandina – 2020 - N°03 (https://www.igepn.edu.ec/servicios/noticias/1792-informe-especial-del-volcan-fernandina-n-3-2020)

IGEPN (2021) - Informe Volcánico Especial – Fernandina – 2021 - N°01 (https://www.igepn.edu.ec/servicios/noticias/1792-informe-especial-del-volcan-fernandina-n-1-2021)

IGEPN. (2024). Informe Volcánico Especial – Fernandina – N° 2024-001 (https://www.igepn.edu.ec/servicios/noticias/2106-informe-volcanico-especial-fernandina-n-2024-001)

Lazecký, M., Spaans, K., González, P. J., Maghsoudi, Y., Morishita, Y., Albino, F., ... & Wright, T. J. (2020). LiCSAR: An automatic InSAR tool for measuring and monitoring tectonic and volcanic activity. Remote Sensing, 12(15), 2430.

Vasconez, Francisco Javier, Juan Camilo Anzieta, Anais Vásconez Müller, Benjamin Bernard, and Patricio Ramón. “A Near Real-Time and Free Tool for the Preliminary Mapping of Active Lava Flows during Volcanic Crises: The Case of Hotspot Subaerial Eruptions.” Remote Sensing, 2022, 23. https://doi.org/10.3390/rs14143483.

Elaborado por: Francisco J. Vasconez, Santiago Aguiza, Stephen Hernández, Marco Almeida, Silvia Vallejo

Revisado por: Patricia Mothes, Silvana Hidalgo

Con la colaboración de: Diego Coppola (U. Turín, Italia), Sébastien Valade (UNAM, México), Pedro Espín (Universidad de Leeds, Inglaterra).

Corrector de Estilo: Gerardo Pino

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional