REPORTE DE ACELERACIONES DEL SISMO DE ESMERALDAS DEL 25 DE ABRIL DE 2025

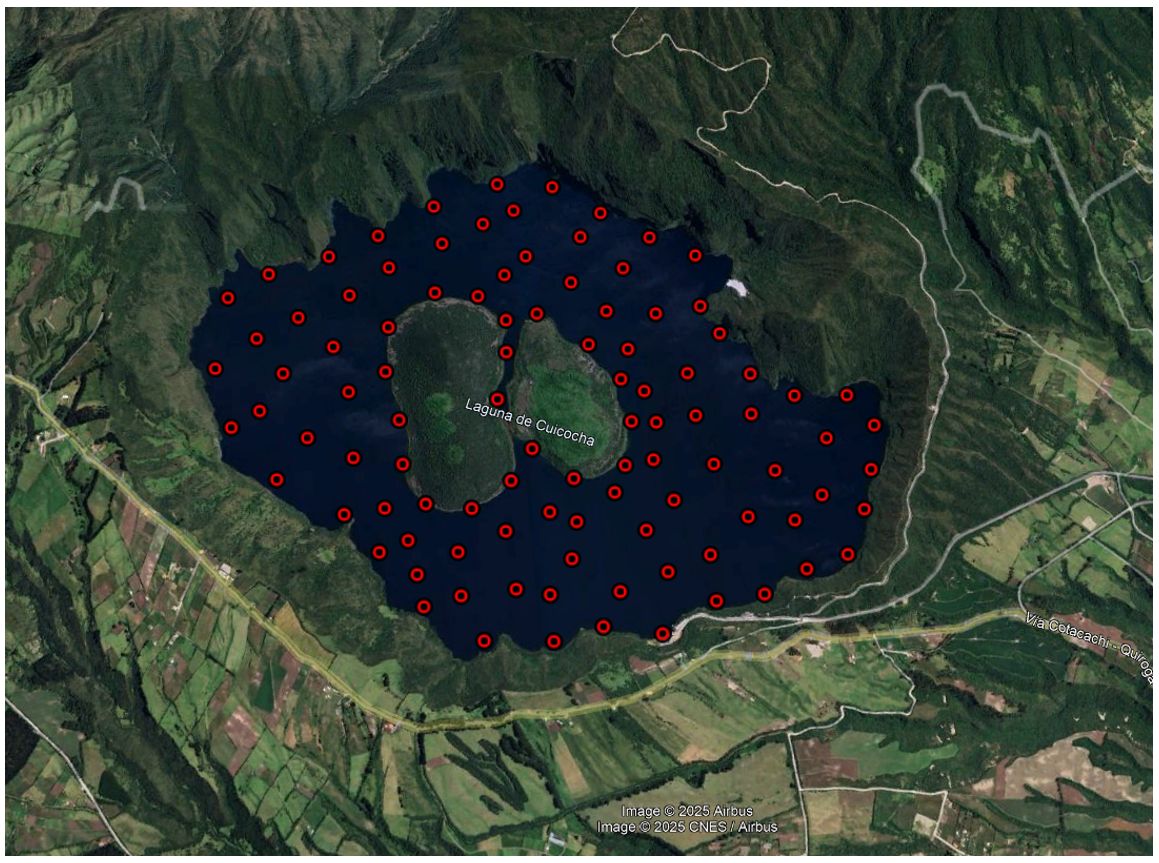

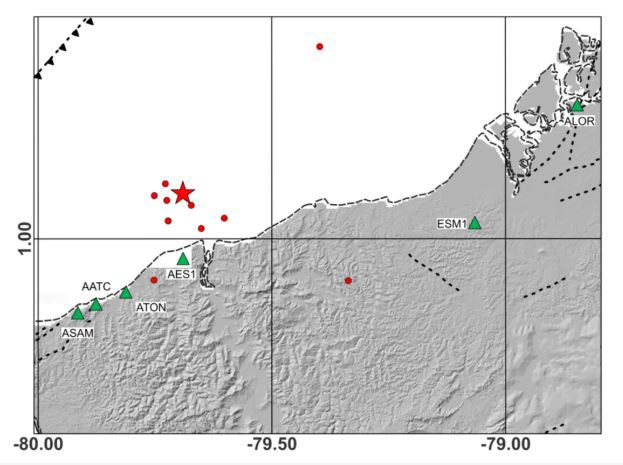

El viernes 25 de abril de 2025 a las 06h44 (tiempo local, TL) se registró un sismo de magnitud 6.1 Mw (magnitud momento), cuyo epicentro (estrella roja en Figura 1) se localizó 15 km al norte del centro de la ciudad de Esmeraldas.

Este evento estuvo asociado a la liberación de esfuerzos acumulados por la convergencia de la placa oceánica Nazca y la placa continental Sudamericana a una velocidad de movimiento de ~ 5.6 cm/año. Debido a este proceso, históricamente, las costas de las provincias de Esmeraldas y Manabí han experimentado varios terremotos con magnitudes mayores a 7.7 (1906, 1942, 1958, 1979, 2016), entre estos, el evento del 31 de enero de 1906 ha sido el más grande ocurrido en el Ecuador, con una de magnitud momento de 8.4 (https://phys.org/news/2017-04-major-earthquakes.html).

Figura 1. Ubicación del sismo principal (estrella roja) de magnitud 6.1 Mw ocurrido el 25 de abril de 2025 y sus réplicas (círculos rojos). Las líneas discontinuas negras señalan los trazos de fallas (inferidas) en la zona. Los triángulos verdes marcan la ubicación de las estaciones sísmicas y acelerográficas analizadas en el presente informe.

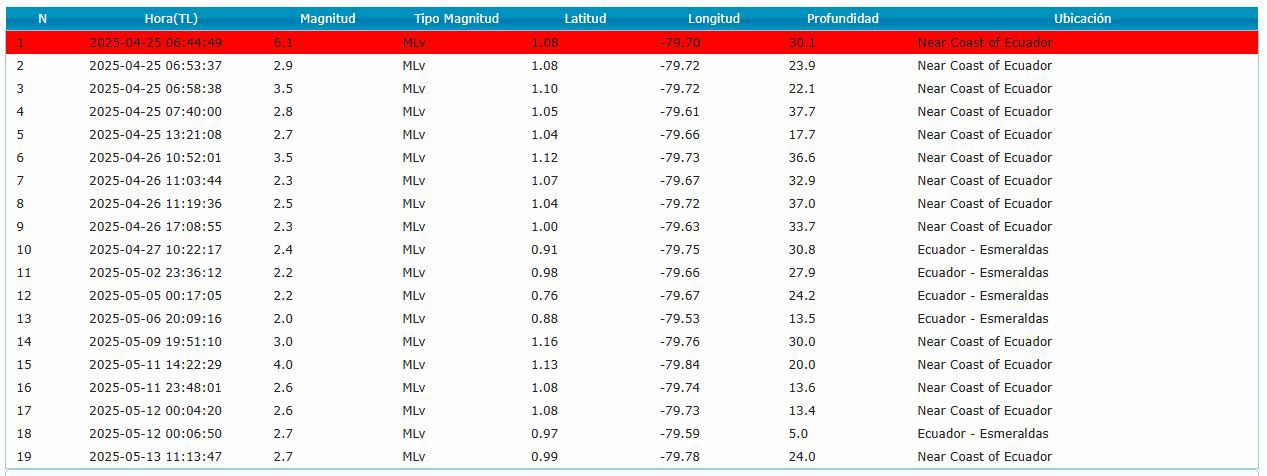

Posterior a este evento y hasta la publicación del presente informe, la Red Nacional de Sismógrafos (RENSIG), ha localizado 18 réplicas con magnitudes entre 2.0 MLv y 4.0 MLv (Figura/Tabla 2 y círculos rojos en Figura 1).

Figura / Tabla 2. Parámetros del sismo principal (resaltado en rojo) y réplicas localizados en base a la información de la RENSIG.

Red de Monitoreo

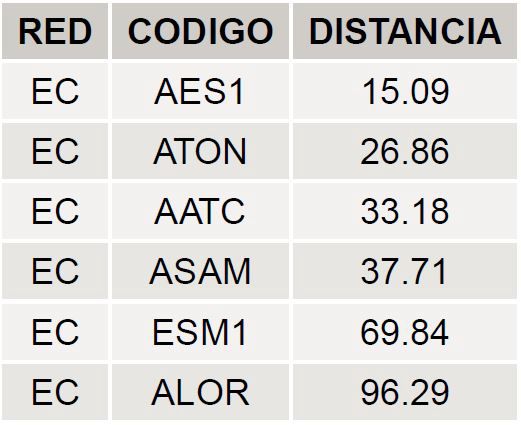

El sismo principal y sus réplicas fueron registrados por las estaciones de la Red Nacional de Sismógrafos (RENSIG) y la Red Nacional de Acelerógrafos (RENAC). El cálculo de picos de aceleraciones máximas se realizó en los registros de las estaciones acelerográficas ubicadas dentro de un radio de 100 km con respecto al epicentro del sismo (triángulos verdes en Figura 1). La lista de estaciones usadas se detalla en la Figura/Tabla 3.

Figura / Tabla 3. Listado con la red, código y distancia epicentral (km) usadas en el análisis de aceleraciones máximas. La ubicación geográfica de las estaciones se muestra en la Figura 1.

Parámetros del sismo

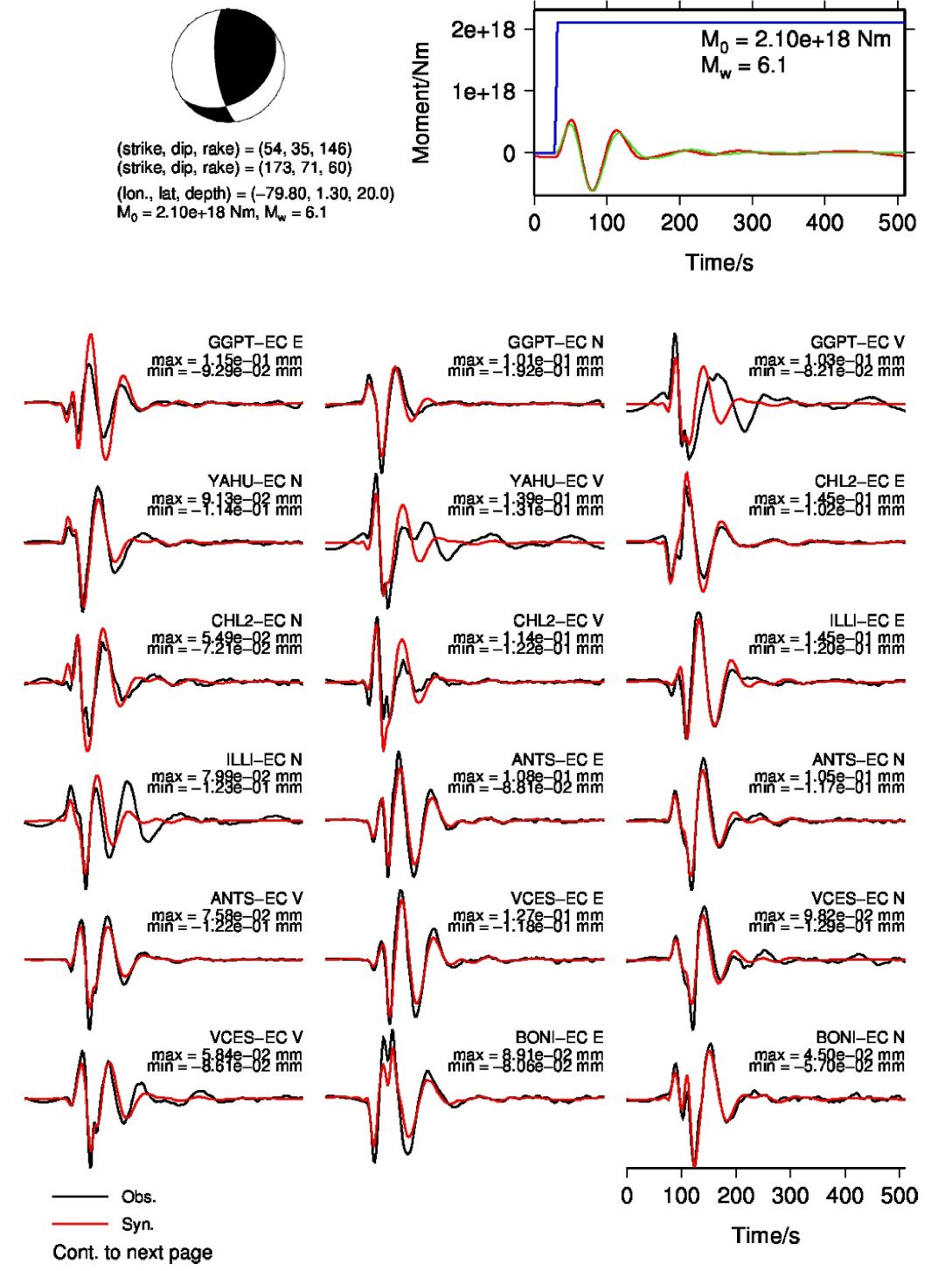

El sismo del 25 de abril se originó a las 06h44 (TL). La magnitud medida en las componentes verticales de los sismogramas (MLv) se calculó en 6.0, mientras que la magnitud momento (Mw) calculada en base a la inversión de los registros sísmicos fue de 6.1 (panel superior en Figura/Tabla 4). El sismo se localizó con 117 fases en las coordenadas –79.6903 y 1.0978 (estrella roja en Figura 1), a 28 km de profundidad. El mecanismo focal (Figura/Tabla 4), obtenido por medio de la inversión de formas de onda, muestra un movimiento principalmente inverso, debido a un sistema en compresión, que concuerda con el movimiento en la zona de

subducción.

Figura / Tabla 4. Mecanismo focal inverso (panel superior) obtenido mediante inversión de formas de ondas (panel inferior) usando el método SWIFT.

Cálculo de picos de aceleración

Los picos de aceleración (PGAs, en cm/s^2) se calcularon a partir de los acelerogramas del sismo en las estaciones listadas en la Figura/Tabla 3. Los valores de los PGAs se los obtuvieron filtrando previamente las señales entre 0.02 y 20 Hz y corrigiendo la respuesta instrumental de los equipos. Para las estaciones usadas, también se calculó las componentes radial y tangencial, considerando la ubicación de la estación respecto al epicentro del sismo.

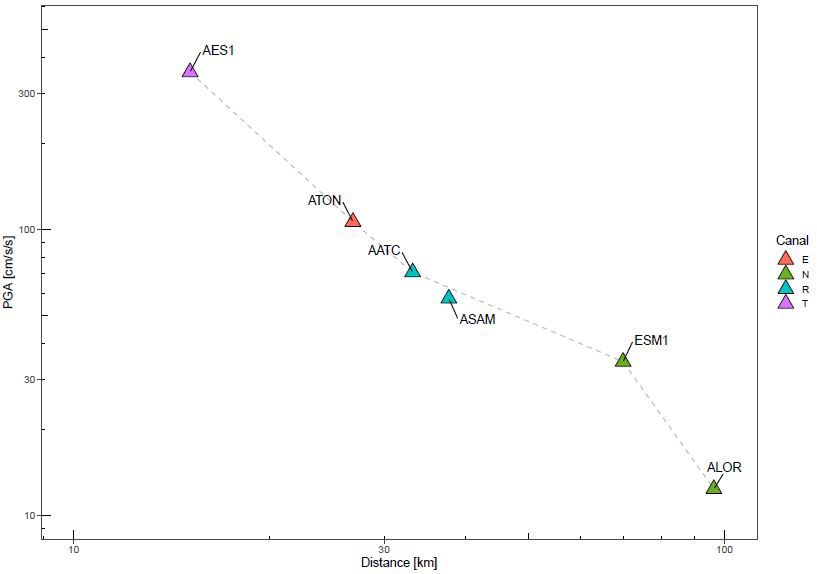

En la estación más cercana al epicentro del sismo (AES1, 15.09 km), se obtuvo un valor de aceleración pico de 355.27 cm/s^2 en la componente tangencial, siendo este valor el más alto de aceleración registrado en las redes del Instituto Geofísico, para este sismo.

Para los registros de las estaciones ATON, AATC, ASAM, ESM1 y ALOR se observa como el valor pico de aceleración decrece en función de la distancia epicentral (Figura/Tabla 5).

Figura / Tabla 5. Valores pico de aceleración (eje y, cm/s^2) en función de la distancia epicentral (km). El color y el símbolo muestran la componente en la que se midió el valor más alto por estación.

La Figura/Tabla 6 muestra los valores de aceleración pico para cada componente de cada una de las estaciones usadas en el análisis.

Figura / Tabla 6. Listado con el código de estación y el pico de aceleración por componente. La distancia es epicentral y está en km, mientras que los picos de aceleración por componente se presentan en cm/s^2.

Pseudo-espectros de respuesta

Los pseudo-espectros de respuesta sirven como una aproximación (simplificación) de como las estructuras con diferentes periodos naturales de vibración oscilan en respuesta a un sismo. Las curvas de aceleración pseudo-espectral se las calcularon en las componentes horizontales de las estaciones, considerando un valor de amortiguamiento del 5%.

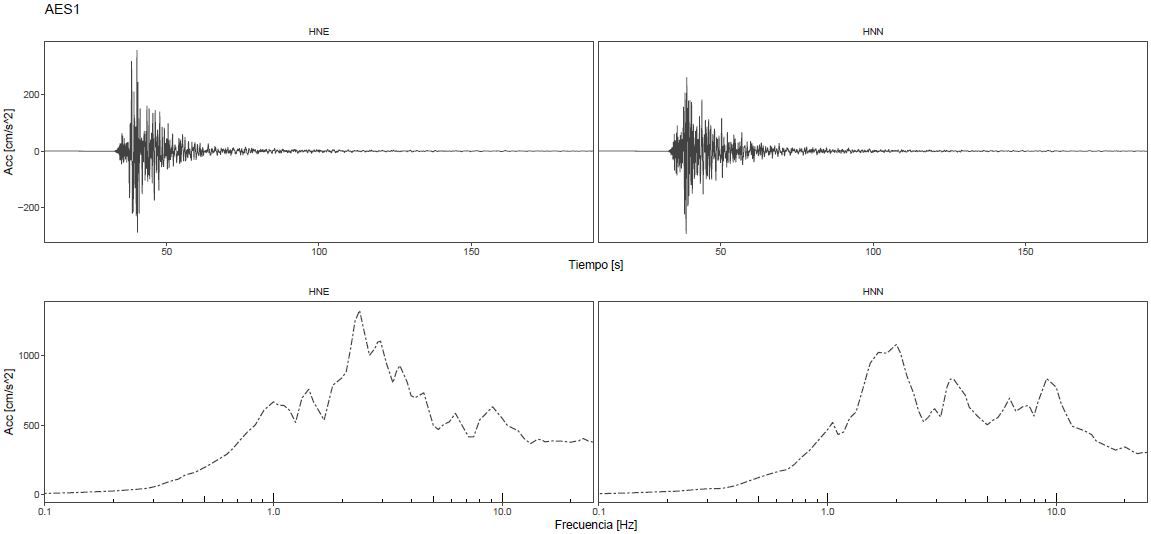

La Figura/Tabla 7 muestra los acelerogramas del sismo y los pseudo-espectros de respuesta calculados para las componentes este y norte de la estación AES1.

Figura / Tabla 7. Acelerogramas del sismo registrado en las componentes este (HNE) y norte (HNN) en la estación AES1 (panel superior), junto con los pseudo-espectros de respuesta elástica calculados (panel inferior).

Para la componente tangencial de la estación AES1 el valor máximo de aceleración pseudo-espectral (PSa) es de 1327.58 cm/s^2 en la frecuencia de 2.38 Hz (0.42 s), mientras que en la componente este de la estación ATON el valor máximo de PSa fue de 514.53 cm/s^2 a una frecuencia de 3.85 Hz (0.26 s). A una distancia epicentral cercana a los 100 km, en la componente norte de ALOR el valor máximo de PSa de 51.53 cm/s^2 se lo observa a 3.33 Hz (0.30 s).

La Figura/Tabla 8 muestra los valores máximos de aceleración pseudo-espectral (PSa) y sus frecuencias correspondientes (Hz) calculados a partir de los acelerogramas.

Figura / Tabla 8. Listado con el código de estación, componente y pico de aceleración (PGA, cm/s^2), junto con el valor máximo de aceleración pseudoespectral (PSa, cm/s^2), frecuencia (Hz) y periodo estructural (s).

Duración significativa

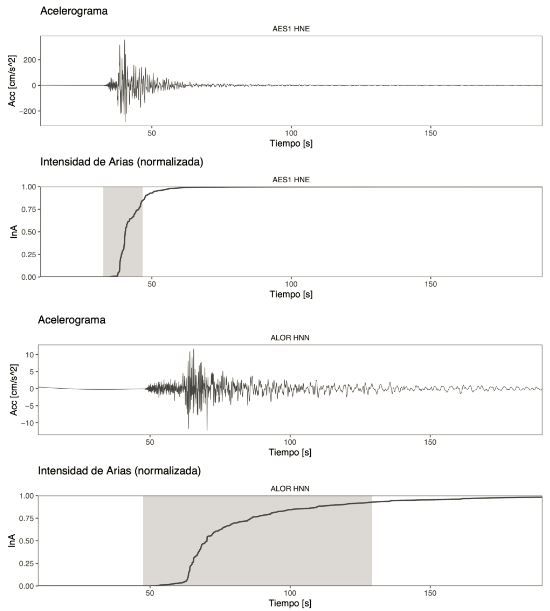

A partir del cálculo de la intensidad de Arias se obtuvo la duración significativa del registro del sismo en cada estación. La duración significativa corresponde al intervalo de tiempo entre el 5% y 95% de la curva normalizada de la intensidad de Arias, y este valor (en segundos) se relaciona con la duración de la fase más energética del sismo.

La Figura/Tabla 9 muestra los acelerogramas del sismo, registrado en la componente este de la estación AES1 y en la componente norte de la estación ALOR, junto con las curvas de la intensidad de Arias, resaltando la duración significativa en cada registro.

Figura / Tabla 9. Acelerogramas e intensidad de Arias normalizada para la componente este (HNE) de la estación AES1 (panel superior) y la componente norte (HNN) de la estación ALOR (panel inferior). La duración significativa está resaltada en gris, siendo 13.74 s para AES1 y 81.43 s para ALOR.

La duración significativa para cada componente de cada estación es presentada en la Figura/Tabla 10, donde se observa que las estaciones con PGAs más altos, en general, presentan los tiempos más cortos.

Figura / Tabla 10. Duración significativa calculada (en segundos) a partir de la curva normalizada de Arias entre el 5% y el 95% para las componentes de cada estación.

Conclusión

El sismo registrado el 25 de abril de 2025, se relaciona al proceso de subducción y se localizó al norte de la ciudad de Esmeraldas. La magnitud, distancia y profundidad del sismo hicieron que sea ampliamente sentido y los picos de aceleración medidos ayudan a explicar los daños observados.

El análisis de los registros acelerométricos muestra que los valores de los picos de aceleración van decreciendo con la distancia. La variación de la energía sísmica liberada, estimada a partir de la intensidad de Arias, permitió calcular la duración significativa del sismo, mostrando que en los puntos de máxima aceleración se tienen tiempos menores.

Dentro del análisis realizado, se observa que los picos de aceleración pseudo-espectral se localizan con frecuencias entre 2 y 6 Hz.

NOTA: Los acelerogramas usados en este informe pueden descargarse desde el siguiente link: https://www.igepn.edu.ec/registrosacelerograficos/formulario-registros-acelerograficos.

Para acceder a los datos es necesario crear un usuario en nuestra página web. Una vez creado el usuario, se navega en el menú de la izquierda al enlace de interés.

El Instituto Geofísico se encuentra monitoreando y cualquier novedad será informada.

Jefe T.; Analista V.

PACHECO D, ACOSTA V

Colaboradores del Informe

CÓRDOVA A, SEGOVIA M, VACA S, VIRACUCHA C

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional