Comunidad

Mediciones de CO2 en la laguna del volcán Quilotoa

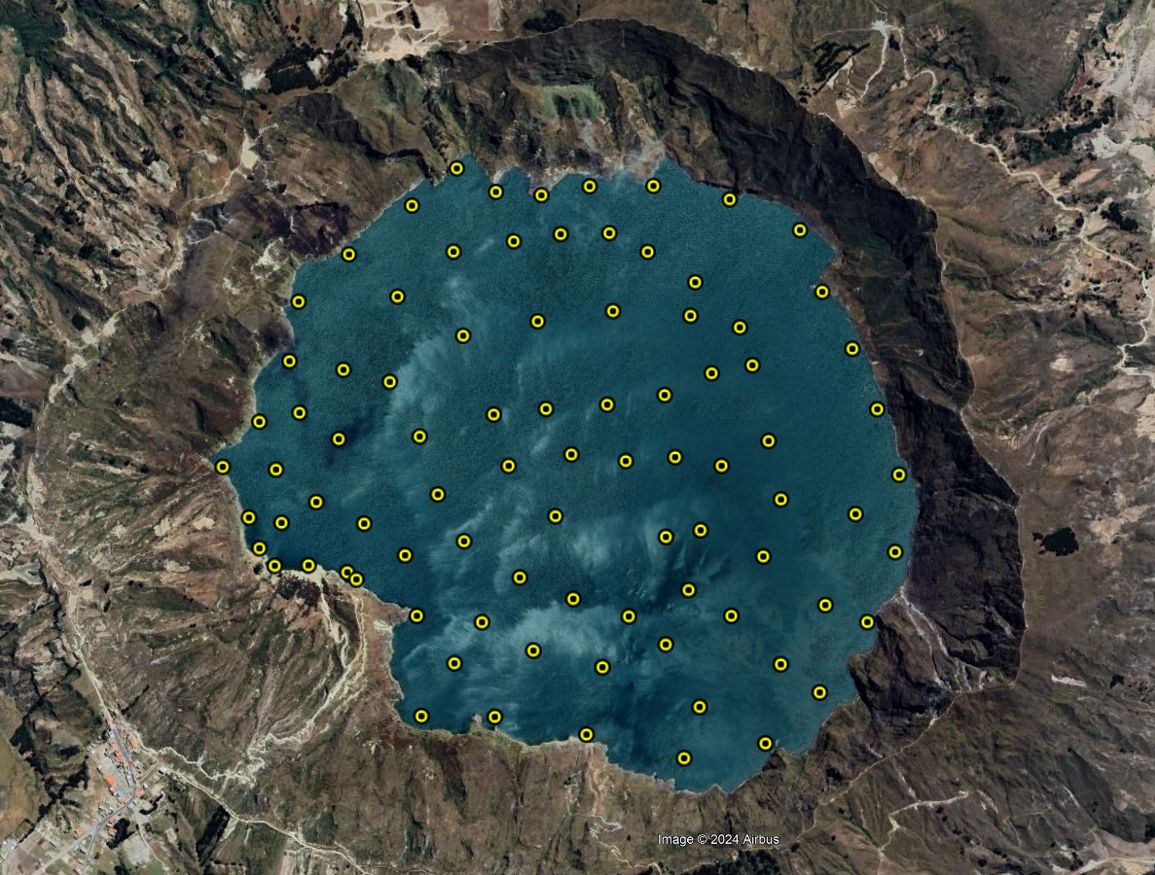

Gracias al apoyo logístico y colaboración del MAATE y el Centro de Turismo de Comunitario (CTC) Lago Verde Quilotoa, un equipo de técnicos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) realizó una campaña de mediciones de CO2 difuso (dióxido de carbono) y muestreo de aguas en la Laguna del Quilotoa y sus alrededores entre el 28 y 30 de octubre de 2024.

La medición de CO2 difuso en la superficie del lago se ha venido realizando en otros volcanes como Cuicocha desde hace más de 10 años, pero en el Quilotoa es apenas la segunda campaña que se realiza. Estas actividades están enmarcadas en los proyectos ECLAIR financiado por el IRD y el PIGR-22-02, financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Escuela Politécnica Nacional.

Para llevar a cabo las mediciones de CO2, se utiliza el “método de la cámara de acumulación”, en el cual se usa una campana de aluminio, acoplada a un sensor tipo LI-COR® para determinar el flujo de CO2. Con este instrumento, se realiza un muestreo representativo dentro de toda la laguna, y finalmente mediante técnicas geoestadísticas se elabora un mapa de emisiones de CO2 con el cual se puede obtener el flujo total emitido.

Durante esta campaña los técnicos llevaron a cabo un total de 86 mediciones. Al momento de publicación del presente, los datos están siendo procesados y se emitirá un informe con los resultados.

Adicionalmente, se tomó una muestra de agua en la zona de burbujeo localizada al borde sur del lago. También se realizó el muestreo de fuentes termales en todos los alrededores del Volcán incluyendo las vertientes de: Casa Quemada, Chilca Anchi, Kunuk Yaku, Cashapata y Padre Rumi, las muestras están siendo en el Centro de Investigación y Control Ambiental (CICAM) de la EPN, donde se realizará el análisis químico para la determinación de elementos mayoritarios.

¿Por qué es importante realizar este tipo de mediciones?

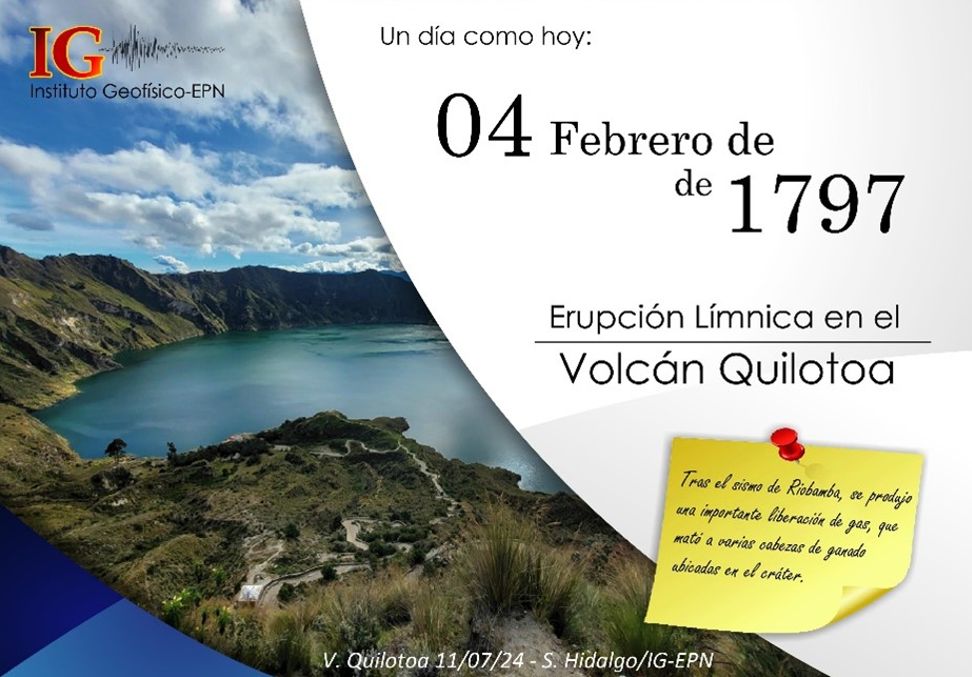

El Quilotoa es un volcán que no se ha estudiado por completo, aún se desconoce parte de su historia. Sin embargo, sabemos que su última gran erupción data de apenas hace 800 años. Adicionalmente, se sabe que, en 1797, asociado al fuerte movimiento causado por el sismo de Riobamba, la laguna se agitó fuertemente, liberando una gran cantidad de gases que mataron por asfixia a varias cabezas de ganado, localizadas en el interior del cráter.

El Quilotoa permanece en calma al día de hoy, pero está catalogado como un volcán Potencialmente Activo. Los estudios que el IG-EPN realiza en el volcán nos permiten entender mejor su comportamiento con el fin de prepararse de mejor manera en caso de una eventual reactivación en el futuro.

D. Sierra, S. Hidalgo

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

Vigilancia de fuentes termales en el complejo volcánico Chiles - Cerro Negro

Como parte del monitoreo que Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) lleva a cabo en los principales volcanes del Ecuador, un grupo de técnicos del Instituto Geofísico realizó diferentes trabajos de vigilancia en las principales áreas termales del Complejo Volcánico Chiles-Cerro Negro (CV-CCN) entre el 02 y el 04 de octubre de 2024.

El CV-CCN lleva más de 10 años presentado actividad sísmica anómala, que se ha interpretado como un posible signo de reactivación. Durante este tiempo se han presentado al menos dos sismos grandes posiblemente asociados a la actividad del volcán uno en 2014 y otro en 2022, sin que se presente actividad superficial. El panorama de este complejo volcánico es bastante complicado y no ha sido completamente entendido, parece ser que la interacción entre los cuerpos magmáticos, el activo sistema hidrotermal y la presencia de fallas activas en la vecindad de los edificios ha sido la causante de las constantes crisis sísmicas que ha experimentado.

Desde el 2014, los técnicos del IG-EPN llevan a cabo el inventario y muestreo de rutina de las manifestaciones hidrotermales del volcán. A inicios de octubre de este año se realizó una campaña completa donde se realizaron mediciones y muestreos en al menos 11 surgentes de agua y manifestaciones hidrotermales.

Durante la campaña se visitaron los siguientes lugares: Aguas Negras, Aguas Hediondas, Lagunas Verdes, La Colorada, el Hondón, El Artezón, Monte Lodo, Tablones, La Virgen de Tufiño, La Ecuatoriana y Potrerillos. En todos ellos se realizó la medición de parámetros físicos y muestreo de aguas para el análisis de elementos mayoritarios. Las muestras de agua serán analizadas en los laboratorios del Centro de Investigación y Control Ambiental de la EPN (CICAM).

De igual manera se visitó la estación MultiGAS permanente de Aguas Negras, la cual fue instalada en las proximidades de la fuente termal del mismo nombre y está equipada con un sensor de gases y temperatura para la medición en una serie de tiempo continua. La estación está operativa desde fines junio del 2023 tiempo en el cual ha recabado datos que se espera ayudarán a entender mejor la dinámica del complejo volcánico.

Al momento de emisión de esta nota el Complejo Volcánico Chiles -Cerro Negro Mantiene un nivel de actividad tanto interna catalogada como baja sin cambios y superficial catalogada como muy baja sin cambios.

D. Sierra, M. Almeida

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

Estudios geológicos sobre un gran depósito volcánico en Tena, provincia de Napo

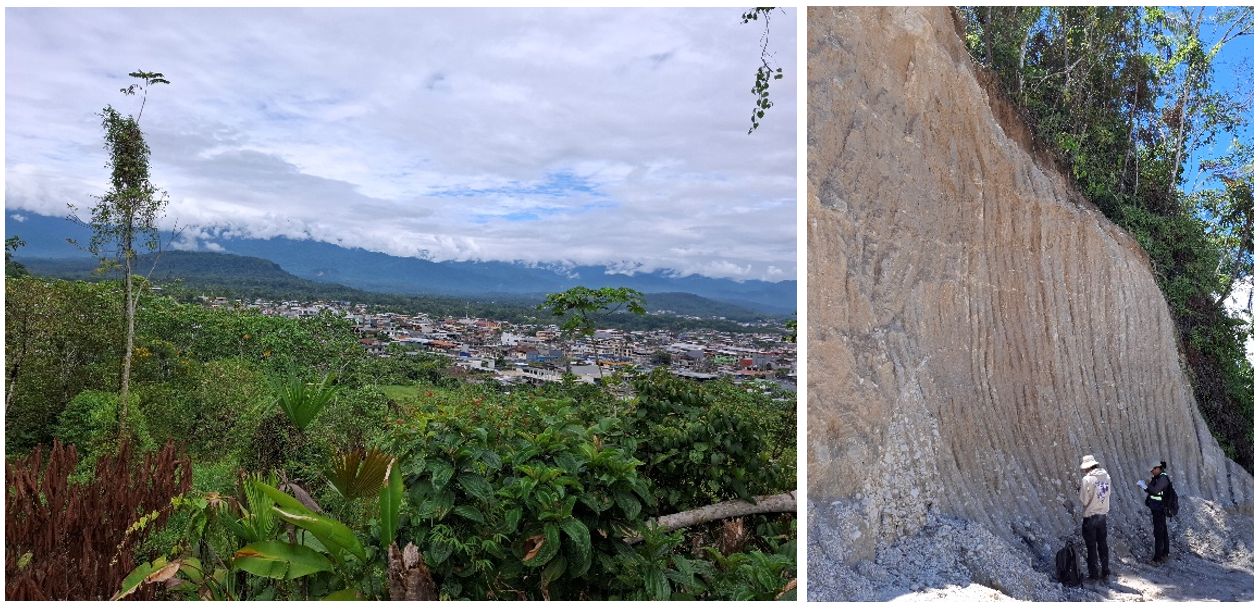

Del 29 al 31 de octubre de 2024, miembros del Área de Vulcanología del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) realizaron trabajos de campo en el cantón Tena, provincia de Napo.

El propósito central del trabajo fue recolectar muestras de depósitos volcánicos que se encuentran en cortes altos de la ciudad, con el fin de analizarlas y evaluar su posible conexión con los magmas provenientes de centros eruptivos cercanos a la Caldera de Chalupas.

Durante el trabajo de campo se identificaron afloramientos de depósitos de flujos piroclásticos con materia orgánica (carbón), en el barrio 3 de Mayo, cantón Tena, donde fue posible recolectar muestras de pómez de gran tamaño (~30 a 50 cm) y capas de ceniza fina, las mismas que serán analizadas bajo microscópico binocular para observar su composición y texturas características.

Posteriormente se llevarán a cabo análisis de laboratorio más detallados, para establecer la composición de los materiales volcánicos y determinar sus fuentes de origen más probables; así como su posible relación con otros centros volcánicos cercanos. También se realizarán dataciones radiométricas de la materia orgánica recolectada. Estos estudios pueden aportar datos valiosos sobre la historia eruptiva de la zona y contribuir al entendimiento de los mismos.

La Caldera de Chalupas está ubicada en la Cordillera Real, al sur oriente del volcán Cotopaxi, en los extremos occidentales de los cantones Tena y Archidona de la provincia de Napo. Hace aproximadamente 211 mil años, el volcán Chalupas experimentó una gran erupción que dio origen a la formación de su caldera. Este evento lo convirtió en uno de los volcanes más grandes y significativos de los Andes del Norte, destacándose por su gran depósito de ceniza y pómez conocido como la Ignimbrita de Chalupas. Este flujo pudiera haber llegado al cantón Tena bajando por el río Jatunyacu, que transcurre 100 km por la Cordillera Real.

Se estima que este depósito cubrió un área de entre 2000 a 3000 km2 con un espesor aproximado de 30 m, razón por la cual la caldera de Chalupas es considerada como un Supervolcán o Megavolcán.

Estos trabajos se realizaron como parte del Proyecto de Investigación PIGR-23-02 del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación de la Escuela Politécnica Nacional donde participaron MSc. Patricia Mothes directora del proyecto, Ana Chiluisa y Álvaro Monta (estudiante con tema de tesis).

Autores: A. Chiluisa, P. Mothes, A. Monta

Corrector de Estilo: G. Pino

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

Organización de Curso de INSAR aplicado al estudio de Riesgos Naturales, PSF TelRiskNat 2024, en Quito-Ecuador

Este curso responde a los objetivos de formación del Servicio Nacional de Observación del ISDéform, que consiste en promover la utilización de datos satelitales para estudiar los desplazamientos de superficie. Para ello, es necesario desarrollar ciertas competencias para el tratamiento, adquisición, análisis e interpretación de datos de imágenes satelitales.

Del 21 al 25 de octubre de 2024 se desarrolló en Quito el Curso de INSAR aplicado al estudio de Riesgos Naturales, PSF TelRiskNat 2024, organizado por el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia (IRD) y el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN); y con el soporte de centros como: La Universidad de Grenoble Alpes, el Laboratorio de Ciencias del Universo de Grenoble OSUG, el Instituto de ciencias de la tierra ISTERRE, el Servicio Nacional de Deformación ISDEFORM.

Este evento contó con la participación de 23 participantes de Observatorios Volcánicos y Universidades de Latinoamérica, tanto de Ecuador, Perú, y Bolivia; reunidos para ser capacitados por expertos de Institutos de Investigación de Francia.

Durante los días de duración del evento, los asistentes participaron en conferencias sobre teorías y talleres aplicando el software NSBAS PSF aplicado al estudio de deformación de la corteza terrestre relacionada a actividad de volcanes, sismos y deslizamientos registrados en Ecuador.

S. Aguaiza, F. Naranjo.

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

2014-2024: Diez años de actividad sísmica y volcánica en el Complejo Volcánico Chiles - Cerro Negro (CVCCN)

La parroquia rural de Tufiño, y zonas aledañas a esta, del cantón Tulcán, que se encuentra en el límite con Colombia, confluyen con la presencia de los volcanes Chiles y Cerro Negro, además de un complejo sistema de fallas tectónicas. A partir del 2014, en los alrededores de esta zona, se empezó a registrar una actividad sísmica anómala, con la ocurrencia de eventos, en algunos casos, con magnitudes mayores a 3 entre los cuales se destaca el ocurrido el 20 de octubre de 2014 de magnitud 5.9. Por otro lado, también se presentaron cambios en los parámetros de las fuentes termales alrededor de Tufiño. Debido a este proceso, se hizo necesario tener un contacto más cercano con la comunidad, dentro del cual se empezó a contar con la participación y ayuda de vigías de la zona, que se convirtieron en un aporte importante en las tareas de vigilancia de la actividad en la zona.

Con motivo de reiterar el compromiso de colaboración entre el IG-EPN y la comunidad de Tufiño, dentro del objetivo de la reducción de riesgo tanto sísmico como volcánico, el jueves 17 de octubre del presente, junto con las autoridades, representantes de la comunidad, pobladores y de varias instituciones (SGR, Bomberos, Policía, Universidades, entre otras) en la prevención de desastres, se llevó a cabo el Taller de capacitación y conversatorio “2014-2024: Diez años de actividad sísmica y volcánica en el Complejo Volcánico Chiles - Cerro Negro (CVCCN)”, en la sala de la Junta Parroquial de Tufiño.

Este evento permitió presentar una síntesis de la actividad sísmica ocurrida en la zona norte del país, influenciada principalmente por la actividad interna del Complejo Volcánico Chiles-Cerro Negro, en los sistemas de fallas presentes en esta región. También, realizar una reflexión sobre los posibles impactos que conllevan las erupciones volcánicas y de manera especial la ocurrencia de sismos, que pueden tener una afectación importante, especialmente en construcciones antiguas, en función de la magnitud, tomando como ejemplo lo ocurrido en los sismos de octubre de 2014 y julio de 2022, que tuvieron magnitudes superiores a 5.

Resaltar las actividades de vigilancia volcánica que se han sido desarrollas de forma periódica en la zona, por parte del personal del IG-EPN, las que incluyen visitas a las fuentes termales a través de campañas de medición de parámetros fisicoquímicos, así como campañas de gravimetría (cambios de campos gravitacionales), y visitas de mantenimiento a las estaciones, esto contando con la colaboración de miembros de la comunidad de Tufiño, dando como resultado el establecimiento de una red de vigilancia instrumental más robusta que permite conocer y analizar la evolución de los diferentes parámetros de vigilancia sísmica y volcánica.

De forma especial, el IG-EPN y sus autoridades destacaron y agradecieron el apoyo y compromiso que se ha mantenido a lo largo de estos diez años dentro del programa de "Vigía del volcán Chiles"; que nació a raíz del proceso de actividad sísmica que se desarrolló en el 2014, justamente, inspirados en el éxito de las labores realizadas en sus sectores por parte de los vigías de volcán Tungurahua durante el tiempo que mantuvo su actividad. Esa experiencia sirvió de inspiración a los habitantes de la comunidad de Tufiño, la misma que se mantiene de forma voluntaria gracias al apoyo de la Comuna La Esperanza y Tufiño, que son también actividades complementarias a otras que están dirigidas a la conservación y protección de los páramos de la Reserva Ecológica del Ángel.

Finalmente, extendemos un cordial agradecimiento al Cuerpo de Bomberos de Tulcán y a la Coordinación Zonal 1 de la Secretaría de Gestión de Riesgos (CZ1-SNGR), por su gentil apoyo y activa participación en la logística que permitió el desarrollo de este taller en Tufiño.

Felicitamos además la participación interinstitucional que evidencia el compromiso de servicio a la comunidad a través de variadas técnicas que contribuyen a la comprensión de la amenaza sísmica y volcánica, para seguir aportando a la reducción del riesgo asociado a estos fenómenos.

F. Naranjo, S. Vaca, J. Santo, G. Pino

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

Investigaciones geológicas del volcán Caldera de Chalupas

La Caldera de Chalupas es uno de los volcanes más grandes de los Andes del Norte por lo que ha llevado a muchas personas a referirse a él como un Supervolcán o Megavolcán. La última gran erupción del volcán Chalupas dio origen a su caldera y ocurrió hace aproximadamente 211 mil años, produciendo un notable depósito de ceniza y pómez conocido como la Ignimbrita de Chalupas.

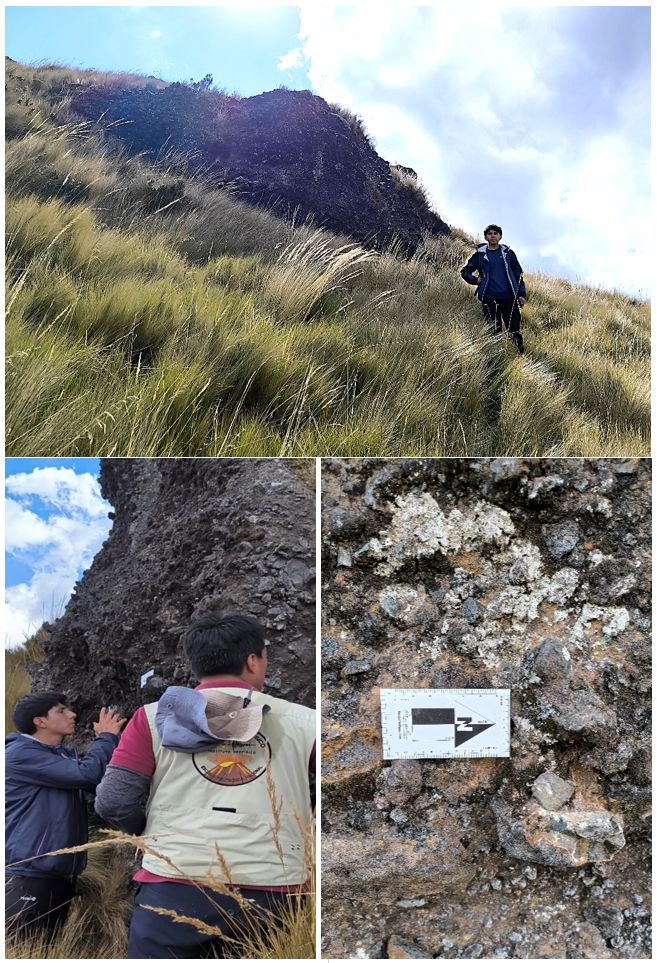

Del 22 al 24 de octubre de 2024, miembros del Área de Vulcanología del IG-EPN realizaron trabajos de campo en el sector de Andracas, Parque Nacional Llanganates, Provincia de Cotopaxi.

El objetivo principal del trabajo fue recolectar muestras de depósitos volcánicos como flujos de lava, flujos piroclásticos, pómez, capas de ceniza, etc. para realizar análisis que muestren su posible relación con los magmas de centros eruptivos circundantes a la Caldera de Chalupas.

En el sector de Andracas, se pudo observar un afloramiento de flujo de lava en el cerro de Titsulo que posiblemente podría originarse de los centros eruptivos circundantes a Chalupas, para ello se recolectó muestras de roca para los respectivos análisis.

En el sector de Cumbijin se identifican afloramientos de depósitos de flujos piroclásticos y capas de pómez, de los cuales se recolectaron muestras de roca para su análisis. Estas muestras serán examinadas inicialmente bajo microscopio binocular y, posteriormente, se someterán a estudios de laboratorio con el fin de determinar sus fuentes más probables.

Estos trabajos se realizaron como parte del Proyecto de Investigación PIGR-23-02 del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación de la Escuela Politécnica Nacional donde participaron Marco Córdova, Ana Chiluisa y Álvaro Monta. Dicho proyecto es dirigido por la MSc. Patricia Mothes.

A. Chiluisa, M. Córdova, P. Mothes, A. Monta

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

Más...

Condecoración a la vulcanóloga Patricia Ann Mothes

Escuela Politécnica Nacional

Participación del IG-EPN en la Feria Ciudadana para el Fortalecimiento de las Nuevas Generaciones, organizado por la Unidad de Gestión de Riesgos del GAD de Pallatanga

El 24 de octubre de 2024 se llevó a cabo la Feria Ciudadana para el Fortalecimiento de las Nuevas Generaciones organizada por la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pallatanga, enmarcado en el Mes para la Reducción de Desastres. Técnicos del Instituto Geofísico de la EPN estuvieron presentes en el estand donde compartieron con los asistentes información general sobre la vigilancia de sismos y volcanes en nuestro país.

Los asistentes pudieron a través de maquetas e infografías conocer en qué consisten las tareas de vigilancia que realiza el Instituto Geofísico. Pudieron aprender cómo es el interior de un volcán y el mecanismo que permite la generación de los sismos, mismos que ocurren con mucha frecuencia en Ecuador.

En los últimos años el Cantón Pallatanga ha sido golpeado en reiteradas ocasiones por caídas de ceniza de variable intensidad, provenientes del volcán Sangay, mismo que ha estado en actividad desde los años 1600 pero que ha intensificado su actividad desde el 2019.

La feria contó con la participación de varios estands de Organizaciones Gubernamentales, como Los Bomberos de Pallatanga, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre otros, todos juntos con el objetivo de transmitir a los asistentes un mensaje de prevención y preparación ante desastres.

Entre las competencias del Instituto Geofísico (IG-EPN) se incluye la vigilancia de las aguas termales, fumarolas y otros componentes de los sistemas hidrotermales asociados a los volcanes presentes en el Ecuador. El inventario y control periódico de las manifestaciones hidrotermales periféricas es realizado con fines de investigar y entender mejor los fenómenos geológicos y geodinámicos que ocurren en nuestro país. Es por ello que, al terminar la feria, y aprovechando su presencia en Pallatanga los técnicos del IG-EPN se dirigieron a la Hacienda El Carmen para inventariar y muestrear una vertiente de origen termal ubicada cerca del sector de La Esperanza.

Los técnicos realizaron la medición de los parámetros físico-químicos del agua y recolectaron una muestra que será analizada en los laboratorios del Centro de Investigación y Control Ambiental (CICAM) de la EPN, para la determinación de los elementos mayoritarios.

D. Sierra, E. Telenchana

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

© 2025 Instituto Geofísico - EPN

Inicio | Escuela Politécnica Nacional | Correo Institucional

Ladrón de Guevara E11-253, Aptdo. 2759 Quito - Ecuador.

Teléfonos: (593-2)2225655 ; (593-2)2225627 Fax: (593-2)2567847