Sismos (172)

Uno de sus objetivos fundamentales es el monitoreo sísmico permanente de la actividad de origen tectónico y volcánico del territorio nacional.

Informe Sísmico Especial N. 18 - 2016

Observaciones del sismo del 16 de abril de 2016 de magnitud mw 7.8. Intensidades y aceleraciones.

INTRODUCCIÓN

El sismo registrado el sábado 16 de abril a las 18h58 (tiempo local), de magnitud 7.8 (Mw magnitud momento), cuyo hipocentro se ubicó frente a Pedernales (Manabí), a 20 km de profundidad, fue resultado del desplazamiento entre dos placas tectónicas: la placa de Nazca (placa oceánica) que se sumerge bajo la Sudamericana (placa continental). A este proceso se le conoce como subducción, y es el mismo fenómeno que originó los sismos del 31 de enero 1906 (Mw 8.8), que es el más grande registrado en Ecuador y el sexto más grande a escala mundial; el del 14 de mayo 1942 (Mw 7.8); 19 de enero de 1958 (Mw 7.8) y del 12 de diciembre de 1979 (Mw 8.1).

En este reporte se resumen las observaciones de daños en las edificaciones y de los datos recuperados de las estaciones de aceleración.

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE INTENSIDADES

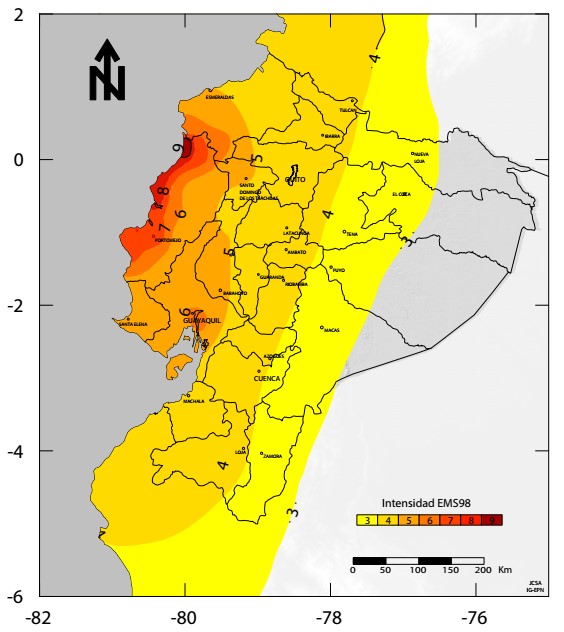

La intensidad es un indicador de la fuerza del evento, medido en personas, objetos y edificaciones. Para determinar los niveles de intensidad se utilizó la Escala Macrosísmica Europea (EMS98), que es una actualización de la Escala de Mercalli. Esta escala cuenta con 12 grados.

El resumen que se presenta en esta sección y el mapa de intensidades es una actualización del informe especial N°12, publicado en la página web del IG-EPN el 17 de abril (http://www.igepn.edu.ec/servicios/noticias/1316-informe-sismico-especial-n-12-2016). Como se menciona en dicho informe, los trabajos realizados en el campo permitieron tener una mejor definición de las zonas con mayores daños en las estructuras.

Durante los días posteriores al evento principal, se organizó la campaña de campo para el reconocimiento de daños en las edificaciones con el propósito de definir las áreas más afectadas en términos de la intensidad sísmica. Los grupos de trabajo estuvieron conformados por técnicos del Instituto Geofísico, Docentes de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional y estudiantes de Ingeniería Civil. En total, se establecieron 6 equipos que recorrieron las zonas que reportaron daños durante el evento principal. Es así que la información levantada en campo sirvió para determinar una intensidad máxima de 9 EMS en las zonas de Pedernales y San José de Chamanga. Este valor refleja el colapso observado en muchas edificaciones vulnerables y los daños en edificaciones construidas bajo las recomendaciones de las normas técnicas.

En ciudades y poblaciones costeras como Bahía de Caráquez, Jama y Canoa y las zonas centrales de Manta y Portoviejo, los daños en las edificaciones muestran una intensidad de 8 EMS. En estas dos últimas ciudades la distribución de daños es muy heterogénea y concentrada en ciertas áreas de la urbe.

En la figura 1, conocida como mapa de isosistas, se observa que los daños están distribuidos en la provincia de Manabí. En las provincias de Esmeraldas, Santa Elena, Guayas, Los Ríos y parte de Santo Domingo de los Tsáchilas, se observaron fisuras en las paredes de las edificaciones, que no comprometen a la estabilidad de la estructura. En general, en las provincias de la Sierra, la intensidad máxima es 4 EMS que indica que el sismo fue sentido ampliamente por la población.

(http://www.igepn.edu.ec/servicios/noticias/1316-informe-sismico-especial-n-12-2016).

En un informe posterior se presentará con mayor detalle el proceso de evaluación de intensidades.

DATOS DE ACELERACIÓN

La aceleración es un parámetro muy importante en el diseño de edificaciones porque es directamente proporcional a la fuerza que debe soportar una estructura durante un sismo. Esta información es utilizada en los códigos de construcción para generar las recomendaciones que rigen el diseño.

Hasta el momento se ha recuperado la información de varias estaciones de aceleración ubicadas en todo el país, que se detallan con círculos en el mapa de la figura 2. Estas estaciones son parte de la Red Nacional de Acelerógrafos (RENAC) del Instituto Geofísico (http://www.igepn.edu.ec/red-nacional-de-acelerografos). Además, se dispone de los valores de la máxima amplitud (PGA) de 7 sitios de la red de la empresa Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Se cuenta con información de las estaciones cercanas a la ruptura; sin embargo, se está trabajando en la recuperación de los datos de aquellas estaciones que no cuentan con transmisión en tiempo real.

Los acelerogramas de la figura 3 están pre-procesados y presentados en ventanas de 250 segundos; esto garantiza la visualización de las ondas principales del sismo. En algunos casos en que el tiempo GPS no está sincronizado, la selección de la ventana se realizó manualmente. En cada señal, se removió el promedio y la tendencia lineal. También se aplicó una función de encerado en los bordes de cada registro (5% cosine taper en inglés). En la tabla 1, los valores de la amplitud máxima obtenidos con este procedimiento se presentan para cada componente.

La Figura 2 muestra la distribución espacial de los valores de la máxima amplitud (PGA) de las tres componentes para los registros disponibles. Las mayores aceleraciones están registradas en Pedernales y en el sur del epicentro (estrella negra). Los valores en Manta, Portoviejo, y Chone son más grandes que las observaciones en Esmeraldas que está más cerca del epicentro y de la falla.

La Figura 2 muestra la aceleración máxima obtenida en los sitios de las estaciones para la componente con la aceleración máxima. En Pedernales (estación APED) se registró un valor de 13.803 m/s2 (1.407 g). En la figura 3 se observa una diferencia importante entre las formas de onda de las estaciones al sur (AMNT, ACHN, APO2) y las estaciones ubicadas en el norte (LGCB, AES2). En el norte, los valores de aceleración pico son más bajos pero con una duración mayor, mientras que en el sur, se observa mayores aceleraciones pico pero con una duración más corta.

En las figuras 4 y 5 se presentan los registros de dos estaciones en la provincia de Manabí. Las señales con los espectros de respuesta de las componentes horizontales están comparadas con los espectros de la Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC15). Para las estaciones de Manta y Portoviejo, los espectros de respuesta son ligeramente menores a los de la NEC15, para un tipo de suelo D. Se ha seleccionado este tipo de suelo en base a la aplicación de la metodología de Zhao et al, 2006.

COMPARACIÓN CON ECUACIONES DE PREDICCIÓN DE MOVIMIENTO DEL TERRENO (GMPEs)

Las ecuaciones de predicción de movimiento del terreno (GMPE por sus siglas en inglés) son funciones que nos permiten determinar valores de aceleración en función de parámetros sismológicos como magnitudes y ubicaciones del sismo.

En la Figura 6 se observan las aceleraciones máximas (PGA) de las señales previamente presentadas y los valores de PGA disponibles por cortesía de la empresa Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). Las aceleraciones máximas [PGA] están representadas en función de la distancia a la falla, comparadas con la ecuación de predicción de movimiento (GMPE) de Abrahamson et al. (2015). Éste es el modelo más reciente para la interface de subducción que incorpora los datos de 43 terremotos de todo el mundo. Estudios anteriores han demostrado la buena concordancia de esta GMPE con los datos registrados de otros eventos en el país, pero con magnitudes más bajas (ver por ejemplo Beauval et al., 2012, comunicación personal de Stéphane Drouet, coordinador del grupo GMPEs del proyecto SARA América del Sur). La distancia a la falla se calculó tomando en cuenta el modelo de fuente definido por el programa de procesamiento SWIFT (Kumagai, comunicación personal). Este tipo de modelo arroja una distribución de probabilidades para obtener un valor de aceleración cuando se dispone de una magnitud, una distancia y un tipo de suelo.

La Figura 6 presenta la media geométrica de las dos componentes horizontales en función de la distancia mínima a la falla (RRUP). Se observa un buen ajuste entre los datos registrados y la ecuación mencionada. Los datos que tienen los valores más altos pueden explicarse con un efecto del suelo particular.

Observaciones finales

- Este sismo es el evento más grande en términos de aceleración registrado por la Red Nacional de Acelerógrafos (RENAC).

- La intensidad máxima evaluada es 9 EMS en zonas específicas de la provincia de Manabí (Pedernales y Chamanga) en donde se evidenció daños en la mayoría de las edificaciones. En zonas muy delimitadas de Portoviejo y Manta se alcanzó una intensidad de 8 EMS y en Guayaquil se estimó una intensidad de 6 EMS. Estos valores están relacionados con el tipo de suelo de las ciudades. En general, los daños observados se concentran en la provincia de Manabí.

- La forma de las líneas isosistas indica una atenuación muy marcada en la dirección oeste-este, si se compara con la dirección norte-sur.

- La aceleración máxima del suelo registrada, sobrepasa el valor de la aceleración de la gravedad en la estación APED de Pedernales para la componente este-oeste. En las estaciones de Manta y Portoviejo, estos valores sobrepasan el 30% de la aceleración de la gravedad.

AGRADECIMIENTOS

El trabajo de evaluación de intensidades se realizó con la colaboración de los profesores y estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental tanto de pregrado como de postgrado. Los autores agradecen a los coordinadores de los grupos: Ing. Juan Gabriel Barros, Dr. Matthieu Perrault, Ing. Diego Sosa, Ing. Diego Arévalo, Ing. Francisco Ortiz y por su intermedio a las personas que formaron parte de cada equipo de trabajo.

JCS, AL, CV, MR

Área de Sismología – Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional informa sobre los efectos causados por el terremoto

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional presentó en rueda de prensa el informe que describe las observaciones intensidades y aceleraciones sísmicas del terremoto registrado el 16 de abril de 2016, a las 18h58, con una magnitud de 7.8, cuyo hipocentro se ubicó frente a Pedernales (Manabí) a 20 km de profundidad.

36 especialistas del Instituto Geofísico y de la Escuela Politécnica Nacional, comprendidos entre sismólogos, geólogos, geotécnicos y especialistas estructurales, recorrieron las zonas afectadas y realizaron el reconocimiento de los daños con el fin de evaluar la distribución de intensidades sísmicas y recolectar datos y aceleraciones sísmicas. Así mismo se trabajó en las instalaciones de nuevas estaciones de control geodésico y en el análisis de los datos de desplazamiento de la falla durante el terremoto.

¿Qué es la intensidad sísmica?

La intensidad mide los efectos de los sismos en la personas (cómo sintieron el sismo) y en las edificaciones en base a una cuantificación de los daños de acuerdo al tipo de construcción. Para determinar la intensidad sísmica se utiliza actualmente la Escala Macrosísmica Europea (EMS98), que posee una escala valorada del 1 al 12, de manera similar a la Escala Mercalli, antiguamente usada. A diferencia de la intensidad, la magnitud es una medida del tamaño del sismo en su fuente y está relacionada con la energía liberada por el sismo.

Zonas evaluadas por intensidad sísmica

En las zonas de San José de Chamanga y Pedernales se evaluó una intensidad máxima de 9 considerado como un sismo destructivo, mientras que en las ciudades y poblaciones costeras como Bahía de Caráquez, Jama y Canoa y las zonas centrales de Manta y Portoviejo, los daños en las edificaciones muestran una intensidad de 8, considerada como una zona que tiene daños severos.

De igual forma en las provincias de Esmeraldas, Santa Elena, Guayas, Los Ríos y parte de Santo Domingo de los Tsáchilas, se determina una intensidad de 5 que representa a daños leves y se observan fisuras paredes de las edificaciones que no comprometen a la estabilidad de la estructura. En las provincias de la Sierra, la intensidad máxima de daño es 4 que indica que el sismo fue sentido ampliamente por la población sin que se registren daños.

| LOCALIDAD | INTENSIDAD SÍSMICA | CATEGORÍA |

| San José de Chamanga y Pedernales | 9 | Sismo destructivo |

| Bahía de Caráquez, Jama y Canoa, centro de Manta y Portoviejo | 8 |

Daños severos |

| Esmeraldas, Santa Elena, Guayas, Los Ríos y parte de Santo Domingo de los Tsáchilas | 5 |

Daños leves |

| Provincias de la Sierra | 4 | No se observan daños de manera general |

Análisis de datos con GPS del deslizamiento durante el terremoto

Para realizar el modelamiento de los desplazamientos en la zona de la falla, es decir a 20 km de profundidad, se utilizaron los datos en superficie captados por las estaciones receptoras de GPS continuo de la red permanente del Instituto Geofísico y del Proyecto ADN-IRD, adicionalmente se utilizaron datos de estaciones temporales instaladas por el IG- e IRD y otros puntos de la red pasiva del Instituto Geográfico Militar.

Con el procesamiento de los datos GPS, se encontró un primer modelo de la distribución espacial del desplazamiento a lo largo de la falla de subducción inducido por el terremoto. Los resultados del modelo muestran que la zona con mayor desplazamiento se encuentra al sur del epicentro del terremoto hasta el norte de Bahía de Caráquez, determinando que el mayor desplazamiento a lo largo del plano de falla es de aproximadamente 7 metros al sur de Pedernales.

MR

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

Informe Sísmico Especial N.-19 - 2016

Observaciones del sismo de 16 de abril de 2016 (mw7.8) en la ciudad de Guayaquil

Introducción

La ciudad de Guayaquil cuenta con una red de sensores de aceleración conformada por 3 estaciones ubicadas de acuerdo a la figura 1. Estas estaciones son parte de la Red Nacional de Acelerógrafos (RENAC) manejada por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN).

Durante el sismo del 16 de abril de 2016 18:58 TL, las estaciones registraron las señales sísmicas y su análisis se presenta en este documento.

De acuerdo con la información obtenida del Proyecto RADIUS y de los análisis preliminares realizados por el IG-EPN, la estación GYE se ubica en un tipo de suelo denominado “Firme o Rocoso” mientras que el tipo de suelo para las estaciones GYE1 y GYE2 es considerado como “Flexible o Suave”.

Las estaciones de la RENAC ubicadas en Guayaquil están colocadas dentro de cajas metálicas como se muestra en la figura 2. La única estación que cuenta con transmisión en tiempo real es GYE.

Señales de aceleración.

La figura 3 muestra los registros de la componente N-S, la cual presenta la máxima aceleración pico del terreno (PGA), los valores se resumen en la tabla1. Se evidencia la respuesta diferente entre las estaciones, tanto en la amplitud como en el contenido de frecuencias. Los valores de aceleración máximas son más altos para GYE2 y GYE1 que a la estación AGYE, de 4.1 vez y 2.8 vez respectivamente. Además, la duración de las vibraciones son más importes para las dos primeras estaciones, alrededor de 200 s mientras que para AGYE alrededor de 100 s.

La figura 4 muestra los espectros de aceleración de las componentes horizontales calculados para un amortiguamiento de 5% del crítico.

Los espectros de la figura 4 muestran el contenido de periodos (frecuencias) diferente para las tres estaciones de Guayaquil. Como se observa, en la estación GYE, las respuestas máximas se localizan entre 0.05 y 0.5 s, aproximadamente. Sin embargo, para las estaciones ubicadas en suelos menos competentes como GYE1 y GYE2 el rango de periodos con amplitudes superiores al PGA va desde 0.2s hasta 1.7s, aproximadamente. Esto es una evidencia del “efecto de sitio” o amplificación de la onda sísmica debido al tipo de suelo de la ciudad. Para evidenciar este efecto de amplificación, la figura 5 muestra los espectros normalizados al PGA para la componente de máxima aceleración (NS).

La Figura 6 muestra una comparación de los espectros de Fourier. La estación AGYE tiene espectros de Fourier muy similares para cada componente. Los espectros de esta estación permiten recalcar las amplificaciones de los sitios de GYE1 y GYE2. Para las dos estaciones el primer pico de resonancia está alrededor de 0.55 Hz.

Comparación de las observaciones con un modelo de predicción de movimiento del suelo (GMPE)

La Figura 7 muestra la comparación con el modelo de predicción de movimiento de Abrahamson et al. (2015) utilizando un valor referencia de Vs30 de 760 m/s. Ya que las estaciones están ubicadas en diferentes tipos de suelo, la ecuación presentada no reproduce estas variaciones; sin embargo, de estudios realizados dentro del proyecto GEM-SARA, una de las GMPEs que mejor se ajusta a los datos de aceleración para Ecuador es Abrahamson et al, 2015. En la figura se muestra únicamente la comparación con el PGA. Como se observa, los valores concuerdan con el modelo, con valores más grandes para los sitios diferentes a “roca” (i.e. GYE1 y GYE2).

Observaciones finales

- En el centro de Guayaquil (GYE1 y GYE2), las aceleraciones observadas son superiores a las del norte de Guayaquil (AGYE).

- La estación AGYE es una estación que presenta un nivel de amplificación plana y entonces puede considerarse como referencia.

- En la ubicación de las dos estaciones GYE1 y GYE2, los resultados preliminares muestran una amplificación particularmente grande a la frecuencia de 0.6 Hz, y también una amplificación grande para un amplio rango de frecuencia, de 0.35 hasta 2.35 Hz para GYE1, y de 0.36 hasta 4.5 Hz para GYE2.

- En el centro de Guayaquil, los efectos de sitios van a conducir a amplitudes más altas y también a duraciones más largas de un evento sísmico.

AL,MR,JCS

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

Más...

Informe Sísmico Especial N. 6 - 2016

Informe Sismo en la provincia de El Oro

El día de ayer 21 de marzo a las 23h52 TL, se registró un sismo de magnitud 4.6 (Mlv) con una profundidad de 30 km. El sismo se localizó en las coordenadas 3.48°S y 80.00° W, en la provincia de El Oro (Figura 1). El sismo está relacionado a la zona de subducción, cuyo movimiento es principalmente inverso. Luego del evento no se han generado réplicas.

Este sismo fue sentido en las siguientes poblaciones: Machala, Huaquillas, Arenillas, Tumbes, Pasaje, Loja, Cuenca, Milagro, y Guayaquil. Debido que no es un sismo de mayor magnitud, no se esperan daños.

EH/AA/JS

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

Informe Sísmico Especial No. 5 - 2016

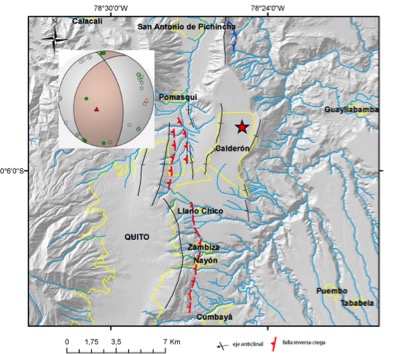

Informe Sismo en la ciudad de Quito

El día de hoy 15 de marzo a las 8h02 TL, se registró un sismo de magnitud 4.1 (recalculado MLv), con una profundidad de 7.1 km. El sismo se localizó en las coordenadas 0.18°S y 78.51° W, en la ciudad de Quito (Figura 1). El sismo está relacionado al sistema de fallas de Quito, cuyo movimiento es principalmente inverso, como se observa en la figura 1 en el mecanismo focal. Luego del evento se generó una réplica a las 9h02 de magnitud 1.8 (Mlv).

Hasta el momento se ha contabilizado un total de 1000 reportes, a través de la aplicación “Sintió el sismo” publicada en la página del Instituto Geofísico (IG-EPN). Por la ubicación del evento, la mayoría de la información proviene de la ciudad de Quito, en donde las descripciones muestran que la intensidad máxima alcanzada es 5 EMS en ciertos sectores del norte de la ciudad (Cotocollao y Calderón). Este valor de intensidad indica que el sismo fue sentido ampliamente y pudo causar fisuras delgadas en enlucidos o paredes de mampostería de edificaciones de baja altura (1-3 pisos).

En sectores como Ponceano, Comité del Pueblo, San José de Morán, El Condado, El Pinar, Las Casas, La Gasca, Mañosca y La Carolina, al norte de la ciudad, los reportes muestran que el sismo alcanzó una intensidad de 4 EMS. Es decir, el evento fue sentido ampliamente; sin embargo, no causó daños en edificaciones. Es posible haber observado movimiento de objetos pequeños en estanterías, balanceo de lámparas o vibración de ventanas. Los mismos efectos fueron reportados desde barrios del sur y centro-sur de Quito como Luluncoto, Itchimbía, La Magdalena, El Dorado, El Tingo y Centro Histórico.

Finalmente, se recibieron reportes desde Sangolquí, Chimbacalle, Santa Rosa, La Ecuatoriana, Villaflora y Chillogallo, que indican que el evento fue sentido de manera leve. Por esta razón se ha asignado una intensidad de 3 EMS.

Hay que indicar a la población que este sismo no tiene un origen volcánico, sino fue producto del movimiento de la falla de Quito. El IGEPN informará si ocurriera otra novedad.

AA/JCS/JS

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

INFORME ESPECIAL SISMICO N.4 - 2016

SISMO AL SUR DE JIPIJAPA

A las 19h54 (TL) de la noche de hoy se registró un sismo de magnitud 5.5 M al sur de Jipijapa, tuvo una profundidad de 9 Km, se trata de un sismo producto de la falla cortical jipijapa, que corresponde a una falla de movimiento inverso.

Hasta el momento se ha recibido 170 reportes a través de la aplicación “Sintió el Sismo” publicada en la página web del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG EPN). Debido a la ubicación del epicentro, la mayoría de reportes provienen de las provincias de Manabí y Guayas.

La información recibida muestra que la intensidad máxima evaluada es 4 EMS. Esta intensidad indica que el sismo fue sentido ampliamente y que el movimiento pudo haber provocado caída de pequeños objetos de estanterías, vibración de ventanas y pisos de madera. Con este nivel de vibración, no se espera observar daños en las edificaciones ni obras de ingeniería. En otras localidades la información analizada indica que la intensidad es 3 EMS; lo cual muestra que el sismo fue percibido por algunas personas, sin causar pánico.

La tabla 1 resume las intensidades sísmicas evaluadas.

Provincia |

Cantón |

Intensidad EMS |

Manabí |

Santa Ana |

4 |

Jipijapa |

4 |

|

Manta |

4 |

|

Portoviejo |

4 |

|

Bahía de Caráquez |

3 |

|

Chone |

3 |

|

Calceta |

3 |

|

Guayas |

Guayaquil |

4 |

Daule |

4 |

|

Nobol |

4 |

|

Milagro |

3 |

|

El Empalme |

3 |

|

El Triunfo |

3 |

|

Yaguachi |

3 |

|

Los Ríos |

Vinces |

4 |

Quevedo |

3 |

|

Mocache |

3 |

|

Ventanas |

3 |

|

Santa Elena |

Santa Elena |

3 |

Tabla 1: Resumen de intensidades sísmicas.

Adicionalmente, se recibieron pocos reportes desde ciudades como Ambato, Riobamba y Guaranda que describen al sismo como leve. Para estas localidades la intensidad sísmica es 2 EMS (percibido de manera aislada).

Al momento no se tiene reportes de daños en edificaciones. El IG-EPN agradece la colaboración de la ciudadanía.

GP/JS

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

Informe Sísmico Especial N. 3 - 2016

Informe sismo 4 de marzo 2016 – Cantón Santa Ana provincia de Manabí

El día de hoy 4 de marzo a las 6h25 TL, se registró un sismo de magnitud 4.8 (MLv), con una profundidad de 5 km. El sismo se localizó en las coordenadas 1.24°S y 80.43° W, entre las ciudades de Portoviejo y Jipijapa (Figura 1). El sismo probablemente está relacionado con fallas en la zona, cuyo movimiento es principalmente inverso (Figura 1 mecanismo focal).

Hasta el momento se ha recibido 76 reportes provenientes de la provincia de Manabí, la mayoría de ellos desde Portoviejo. Las descripciones muestran que el sismo fue sentido entre moderado y fuerte alcanzando una intensidad de 4 EMS (Escala Macrosísmica Europea) en los cantones de Portoviejo, 24 de Mayo, Manta y Pedernales.

Esta intensidad indica que el evento fue sentido por la mayoría de las personas en estas localidades; sin embargo, no causó daños en las edificaciones u obras de ingeniería. En el cantón Santa Ana, lugar cercano al epicentro, los reportes recibidos indican que el sismo pudo haber ocasionado daños menores en elementos no estructurales de viviendas (i.e. fisuras delgadas en enlucidos) sin que esto afecte a la integridad del sistema estructural. La intensidad asignada para Santa Ana es 5 EMS.

AA/JCS/JS

Instituto Geofísico

Escuela Politécnica Nacional

Informe Sísmico Especial N. 2 (2016)

Informe Sísmico Especial N. 2

Informe sobre sismo 12 de enero 2016 – norte de Quito

12 enero 2016

El día 12 de Enero a las 14h06 TL, se registró un sismo de magnitud 2.7 (ML), con una profundidad de 7.4 km. El sismo se localizó en las coordenadas 0.0717°S y 78.4163° W, al Nor-Este de Calderón (Figura 1). El epicentro se encuentra sobre el sistema de fallas de Quito en el segmento denominado Bellavista - Catequilla. Hay que indicar que es el mismo segmento que generó el sismo del 12 de agosto del 2014. Se pudo determinar el mecanismo de ruptura y es inverso con componente transcurrente dextral, como se observa en la figura 1 (mecanismo focal), que es coherente con la deformación que caracteriza la zona.

Figura 1: Localización del sismo del 12/01/2016 a las 14:06 TL de magnitud 2.7

Previo al evento principal se registraron 2 sismos premonitores con magnitudes de 2.5 y 2.6 y posterior al evento principal ocurrieron 3 réplicas de 1.9, 1.4 y 1.7 (ML).

Hasta el momento de la elaboración de este informe se ha recibido 8 reportes a través de la aplicación "Sintió el Sismo" publicada en la página del IG-EPN. El sismo fue reportado desde la zona norte de Quito, en sectores como Carcelén, San Carlos, Ponceano y Pomasqui y se estimó una intensidad de 3 EMS. Este valor indica que el evento fue sentido por pocas personas como leve - moderado. Es posible haber observado vibración de objetos pequeños en estanterías.

Los sensores de la Red Nacional de Acelerógrafos (RENAC) registraron el sismo, debido a la magnitud baja del evento, sólo las estaciones más cercanas muestran una señal clara.

| Estación | Ubicación | Red | Distancia epicentral (Km) | Aceleración horizontal máxima PGAh (cm/s^2) |

Aceleración vertical máxima PGAv (cm/s^2) |

| AV11 | Estación Guayllabamba OCP | OCP | 4 | 4.9 | 4.2 |

| SADP | San Antonio de Pichincha | RENAC | 9.6 | 1.5 | 1.1 |

| BELL | EPMAAPS Guangüiltagua | RENAC | 12.6 | 0.4 | 0.6 |

La aceleración máxima registrada es 4.9 cm/s2 equivalente a 0.5% de la aceleración de la gravedad.

El IG-EPN mantiene el monitoreo ininterrumpido de la actividad sísmica en el país y continuará su labor de informar a la comunidad.

12 Enero 2016

GP/JS/AA

© 2025 Instituto Geofísico - EPN

Inicio | Escuela Politécnica Nacional | Correo Institucional

Ladrón de Guevara E11-253, Aptdo. 2759 Quito - Ecuador.

Teléfonos: (593-2)2225655 ; (593-2)2225627 Fax: (593-2)2567847